◎天野屋利兵衛

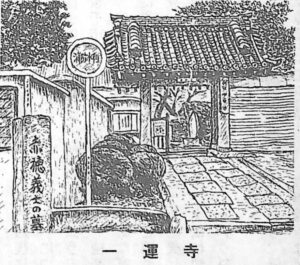

住吉の一運寺に赤穂義士の墓がある理由を、当寺の「義士の墓由来記」よりみてみよう。

住吉になぜ赤穂義士の墓が

「摂津國住吉の官幣大社住吉神社の摂社大海神社の境内を北へ抜けると、広い道の向こう側に、昔ながらの薮だたみを背景にした寺がある。浄土宗一運寺と云う。

最近『義士の墓あり』との木標を門前に立てたが、自分は数十年来此の付近に住んでいたので、以前からその所在は知っていたものの、何故に所縁もない此の寺に赤穂義士の墓があるのかは、先住の僧に聞けども要領を得ず、世の中に発表することを避けたのではあるが、かくは寺でも宣伝をする、好事家の人々からも自分に尋ねられるので、ここに古老から伝えられたままを書いてみることとしよう。

物寂びたー運寺の門を入ると、左はすぐ墓地となり、本堂はずっと石敷の詣道の奥にある。その石敷道の右側藪の前に、石地蔵と歌碑につづいて三基の墓と無縫塔がある。

この三つの墓は、大石父子と寺坂吉右衛門の墓である。

さてこの寺にこの三つの墓のあることは、明治維新の初め廃寺となったものに、ー運寺から酉北二丁ばかりにあった竜海寺と云うのがある。即ち此寺にこの三つの墓のみならず四十七士の墓がずらりと並ぶのである。

竜海寺は彼の天野屋利兵衛の菩提寺で、利兵衛より四代目の当主は仁侠の人で、当時赤穂義士の名声が頗る宣伝せられたので、一つは世人への宣伝にもとの考えから、当菩提寺に四十七士の墓を建て、持仏堂内に四十七士の木像を安置したのである。

然るに維新の際廃寺となるに当たり、此の多くの墓石は他の庭石等に持ち去られまたは砕かれつつあった。

ー運寺の先々住某、折から之れをみて驚き歎き、既に失ないしはやむなきも、漸くとり残された三墓を一運寺に運ばしめ懇ろに供養して建立したのである。竜海寺に墓建立のその時期は、竹田出雲の仮名手本忠臣蔵の世にあらわれた延亨(一七四四)から寛延(一七四八)年代のものらしい」梅原忠次郎昭和十五年五月記す。

侠商天野屋利兵衛とは

それでは、大坂の豪商天野屋利兵衛とはどのような人物なのか。昭和五四年岩波書店発行の広辞苑によれば「江戸中期の大坂の侠商、大坂北組名主。赤穂浪士のために兵器を調達し、後、自首、追放。『仮名手本忠臣蔵』では天川

屋儀兵衛として登場」となっている。

しかし、全国義士会連合会事務局長の中島康夫氏は、その著書「元禄四十七士の光と影」で「たしかに天野屋利兵衛という商人は大坂に存在し広島浅野本家に出入りしていたが、赤穂事件とはまったく関係のない人だ」と云う。そして「仮名手本忠臣蔵」の義商天川屋儀兵衛のモデルになる商人は、浅野家出入りで、古くから大石内蔵助と親交がある、京都の呉服商・綿屋善右衛門という人物だったと書いている。

天野屋の実在に疑問

ところが、大阪市が発行している「大阪市史」には、多くの商人の名前が登場するのに、天野屋利兵衛の名も「自首・追放」という大事件も載っていない。それどころか、大阪市史の行政区版ともいうべき「住吉区史」には、ー運寺の項で「利兵衛自身の実在が疑問」と記述しているのである。

一方、赤穂義士を扱った小説は数多くあるが、今手元にある分だけから、天野屋利兵衛の動きを調べてみると、

一九三七年大仏次郎「赤穂浪士」

一九五七年舟橋聖一「新・忠臣蔵」

一九八六年森村誠一「忠臣蔵」

一九九一年津本陽「新忠臣蔵」

一九九九年中島丈博「元禄繚乱」

以上の各小説には天野屋利兵衛は登場していない。そして、武器は各人の得意とする手持ちの物を持ち寄っていること。その他は、弓・まさかり・のこぎり・竹梯子・などで武具調達費として十両程度が支出されていることが記されている。これでは豪商を頼る必要はなかったのではないか。義士の個々の生活の面倒は綿屋善衛門が、きめ細かくみていたことが史料からも明らかであるが、彼は決して豪商ではない。

となると、天野屋利兵衛が活躍するのは、史料などにあまりとらわれない、芝居・映画・講談・浪曲に限られるということになる。やはり「天野屋利兵衛は男でござる」は完全なフィクションであったのか。と、思っていると、ここに天野屋利兵衛実在の強固な証拠が出てきた。

石碑が語る歴史のからくり

それは、天野屋利兵衛の石碑が大阪にあるというニュースである。しかも場所は、堺

筋本町、大阪商工会議所の西側、東横堀川の畔だという。

ある日、私は現場におもむいた。北からマイドーム大阪・大阪商工会議所会館・そして目下工事中だが、元大阪国際ホテルという大阪の財界の牙城ともいえるー角に、トラック一台分位の一等場所を占拠して、それは存在した。赤い岩とでもいうべき大きな石の表には、案外小さな字で「義商天野屋利兵衛の碑」と男爵の手で書かれてあったが、男爵の名前が剥げ落ちて読めない。裏にまわると、全面に漢文で由来が彫り込まれているのだが、最初の赤穂義士に武器を送る、という意味は判読できたがあとは読めない。字が崩れているというより、意識的にたたき潰されたという感じなのである。そして、まわりは草ぼうぼう、ゴミは捨てられ、敷地もがたがた。大切に顕彰されているとはとても思えない、異様な石碑になっていたのである。これだけ傷んでいるのだから、明治もかなり初めに建てられたものだろうと、日付を探すとこれははっきりと残っていた。

なんと、この碑の建立年月は「昭和十四年八月」であったのだ。一運寺が突然「義士の墓あり」の木標を門前に立て、梅原忠次郎氏をして「何をいまさら」とおもわせたのは、昭和十五年。そして、私たちと同年輩の人から「学校で忠臣蔵習った」 「先生が赤穂義士の本を読んでくれた」「先輩が義士の名前を暗記していた」という話がいまでもでる、それも昭和十六・七年のこと。

利用された戦前の「忠臣蔵」

一体その頃に何があったのか。昭和十六年(ー九四一)十二月八日、日本は米英に宣戦布告。太平洋戦争が勃発したのだ。アジアを中心として二千万人の外国の人々、二百十五万人の自国民の命を奪った、史上最悪の侵略戦争に、日本の軍国主義は、国民を弾圧しあるいはだまして、奈落の底めざして、自ら突入していったのである。

森村誠一氏は当時の「忠臣蔵」ブームについて「『忠臣蔵』は専制君主制の下でのテロリズムである。『忠臣蔵』の忠義が天皇に対する忠誠に置き換えられ、日本軍国主義の化拡大および国家的犯罪(戦争)の正当性に利用された」と明言している。

結局は、赤穂義士を支援した天野屋利兵衛はいなかったのである。しかし、「堪忍袋の尾が切れた。鬼畜米英を撲滅せよ」とけしかけ、「天皇陛下のためならばなんで命が惜しかろう」と青少年を戦場にかりだした、天野屋利兵衛はいたのである。そして彼は今、憲法九条を改悪し靖国神社の御用達として、よみがえろうとしている。

注】図は、Wikipedia より、編者が追加した。「仮名手本忠臣蔵」では、天野屋利兵衛は、天川屋儀兵衛となっている。