西成・住吉歴史の街道シリ—ズ(四)

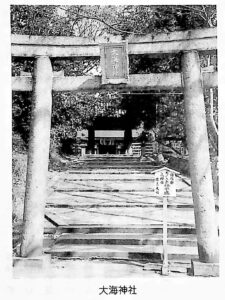

◎ 大海神社 (住吉二)

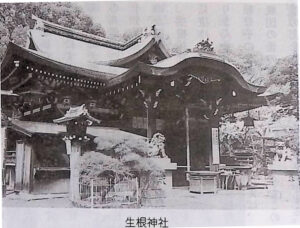

生根神社の正面鳥居を南へ行けば、熊野街道と紀州街道を結ぶために、大正期に元の材木川を埋め立ててつくられた住吉新道に出る。横切れば、目の前が大海神社の北の門。道路から高い分だけ数段登ると、そこはすでに平安の昔にかえっている。

浦島太郎のモデル

大海神社の祭神は海幸・山幸の神話で知られる豊玉彦命と豊玉姫命の親子で、私の小学生のときには教科書に挿し絵つきでのってあった。

兄の海幸彦が大切にしていた釣針を失ってしまった弟の山書は、海底にさがしに行き豊玉姫の協力を受ける。兄弟の争いはその後も激しくなり、山幸が危うくなったときに豊玉姫が持参の「潮満珠」で海潮を呼び寄せ難を逃れる。

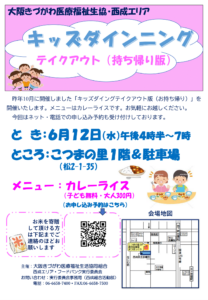

その珠を沈めたところということでこの辺りを玉出島とよび、住吉でも古来より最も早くひらけたところといわれている。仁治二年(一ニ四二)にこの玉出島出身の勝間大連が勝間村(こつまむら・現西成区玉出)を開発した。

大海神社の本殿は住吉大社の本殿と同型同大の住吉造りで、重要文化財に指定されている。もともとは住吉大社の神主津守氏の氏神で、かって境内は藤と萩の名所であった。永年の間住吉大社の陰にかくれていたので、浮世離れしたおもむきを残している。人手があまり入らず樹木がうっそうとしているのも都会ではめずらしい。

海幸・山幸の神話はお伽話「浦島太郎」のひとつだといわれており、かって近くに「玉手箱」という地名があったというのもおもしろい。

まぼろしのご本尊は天下茶屋へ

ここで特に記しておきたいことは、生根神社から大海神社までの間にかって三千佛堂という寺院があり、秘佛阿弥陀如来が安置されていたが、明治初年の廃仏毀釈で廃寺となった。本尊は天下茶屋の安養寺に移転されたが、空襲で焼失してしまったという、いまでは世間からほとんど忘れさられているひとつの事実である。

大海神社を南に出ると通称「桜畠」といわれる広場があり、終戦直後には毎年の様に盛大な盆踊りがやられ、私もよく見物に出かけた。

仮装して踊る人もあり、敗戦の悲惨さと終戦の喜びとが交ざりあった複雑な雰囲気のなかで、踊りの輪が幾重にもふくらんでいった光景を今でも、夢のなかの一場面のようにおぼえている。

実はこの「桜畠」にも明治までは、住吉神宮寺という天平宝字二年(七五八)に創建された豪壮な寺院が存在していたのである。

本尊には薬師如来が祀られ「新羅寺」ともいわれ、「古今著聞集」にも名が見える格の高い寺でもあり、一休禅師も応仁の乱を避け住吉に八年間居住した頃によく参籠したという。

廃仏毀釈は住吉大社にも

この寺も明治の廃仏毀釈で堂宇は破壊され廃寺となってしまった。「桜畠」の東側の森の中にある住吉大社の末社のひとつである招魂社が元神宮寺の唯一の遺物で「旧護摩堂」であったという。その廂に葵の紋が刻まれているのが、神宮寺が天台宗東叡山に属していたことを物語っているといわれている。

ちなみに廃仏毀釈とは明治の新政府が、江戸時代における仏教中心の宗教政策をやめ、神道中心主義を採用さいよう、これにより政府の権威を高めようとしたもの。神仏混淆を排し神社からの仏教的要素の一掃をはかるため、日吉神社、石清水八幡宮をはじめ各地で仏堂や仏像・仏具・仏画の破壊をほしいままにして多くの文化財を抹殺するという歴史に残る暴挙を行ったのであったが、住吉大社でも例外ではなかったというわけである。