みなさん、あけましておめでとうございます。

今年は、どんな年になるでしょうか?新年に相応しくはありませんが、NHK の現在放送中の朝ドラ「ばけばけ」での主題歌に以下のような一節があります。

日に日に世界が悪くなる

気のせいかそうじゃない

そんなじゃダメだと焦ったり

生活しなきゃと座ったり

医療・介護を巡る状況も、なかなか厳しく、今年は更に輪をかけたものになることも予想されますが、その中でも、ユーモアのある人情味溢れた医療・介護を提供してゆきたいと思いますのでよろしくお願いします。皆さんにとって夢のある一年になりますよう心から願っています。

2026年1月号大阪きづがわ医療福祉生協機関紙「みらい」に掲載の「照る日曇る日」です。

年始で、ほかに特集記事もあることから、今回は軽い話題…

その1)

昨年の冬至の日に、スーパーマーケット前で出会った、母と兄弟3人連れ、買い物の中に。かぼちゃと柚子が入っていた。6才くらいの兄がママに

― 今日は、おふろにかぼちゃ浮かべるンか?

かぼちゃ湯も一案だが、とすると、おかずは、柚子の「たいたん」になるのかな?

その2)

このころになると、診療中の子どもと自然とお正月の話題になる。

― Gちゃんと、センセはお友だちになろうか?

― うん。

― お友だちやったら、困っている時、助け合わな、あかんやろ!そんで、ちょっと相談やがな、お正月に「お」のつくもん、もうたやろ!

― お年玉や!

― そしたら、センセがお金のーて、お昼ご飯も食べられへんで、おなかペコペコの時、 助けてや!お金貸してや!スマホに電話するわ!

― ………

かくして、わがチャイルドビジネスは、今年も始まるのである。

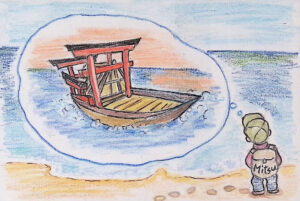

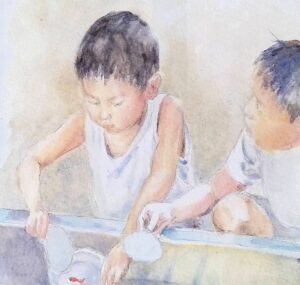

図は。三谷看護師が描くかぼちゃとゆず。かぼちゃ、うまそうだな!