◎ 阿弥陀池 (西区北堀江三—七)

編者注】今回の投稿は、冊子版「今昔木津川物語」に掲載された「阿弥陀池」の部分です。

先日次回の「百景めぐり」の下見をかねて、再び西区の史跡を訪ねた。南海汐見橋線で終点の汐見橋駅へ着いて、駅の壁を見上げれば南海沿線の名所・観光地などが、地図の上にマンガ的に画かれている大看板があつた。

かつては各駅にあったものだが、高架化などのために駅が新しくなり、市内ではここだけにしか残っていない、貴重な「文化財」となつてしまった。しかし、痛みも大分すすんでおり、実物を見ておきたい方はお早く、と云っておきたい。

供養碑は後世に警告している

浪速区の北西端と西区の境、大正橋東北詰に、「安政元年(一八五四)六月十四日の大地震・津波による惨状を記し次いで地震のときの諸注意を述べている碑が建っている。特に「すべて大地震の節は津波起こらん事をかねて心得、必ず船に乗るべからず」といましめている。地震を恐れて船に逃げていた人が津波で多数犠牲になっている。

大正橋を渡って大阪ド—厶の方へ行くと、地下鉄の駅で「大阪ド—厶前千代崎」というのがある。長い名前だが、千代崎というのはここの土地の名前だ。木津川にかかる千代崎橋からとったらしい。橋の名前が先といえば、大正区の区名も大正橋からもらっている。

千代崎と西成の千本は姉妹町

千代崎というのは別にお千代さんが住んでいたわけではなく、実は木津川の河口近くにかってあった防波堤に植えられた松並木のことを「千株の竝松蒼々(なみまつそうそう)として千代の栄えの色を現わし」と表現されていたことによると、西区役所は云っている。これは意外であった。千本松は防波堤とともに、大正時代の造船所建設ブームのなかで破壊され、いまは西成区の町名に「千本」として残るだけである。

落語のおち

「阿弥陀が行け」

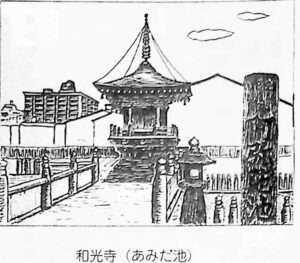

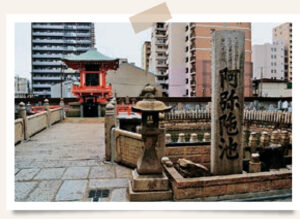

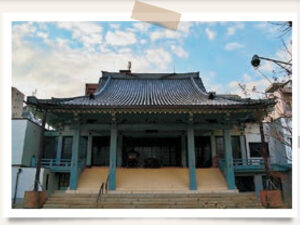

あみだ池へ行った。講談・落語・演劇の題材として取り上げられているが「摂津名所図会」にあるように「世の人寺号を唱えずして阿弥陀池というのみ」とあるように、本当は蓮池山智善院和光寺と称した。江戸時代には本堂の他に観音堂・普門堂・愛染堂などを有する大寺であった。

境内および周辺には講釈の寄席、浄瑠璃の席・大弓や揚弓・あやつり芝居や軽業の見世物や物売りの店がにぎやかに並んでいたという。今はビルに囲まれた大寺で、ひつそりと静まりかえっていた。

三菱のマ—ク

稲荷神社で発見

以前に来たときには発見できなかった、土佐稲荷神社にあるという三菱のマークを、今回はついに発見した。「土佐稲荷神社には三菱のマークがある」というのは聞いていたが、どこにあるかは聞いていなかったので、今回も大分時間をかけて探した結果、とうとう賽銭箱の正面に野球のボール位の金色の家紋のようにして、稲の束とともに三菱のマークがさんぜんと輝いているのを見つけた。

土佐稲荷神社と岩崎弥大郎と三菱財団とのなみなみならぬ関係が一層よくわかった。

最後に艱公園へ行った。

「うつぼ公園の一帯は、江戸時代以来海産物を取り扱う問屋・仲買が集中していたところであるが、昭和六年十一月に、これら問屋・仲買が大阪市中央卸売市場に吸収統合されたあと、第二次世界大戦のアメリカ空軍の空襲により荒地となった。戦後、この地に目をつけた在日アメリカ軍が整地し、小型飛行機の離発着場となり、昭和二十七年六月に飛行場が返還された後、大阪市は約九万二〇〇〇平方㍍の大公園を三年後に完成させた」(西区役所発行パンフ)とあるが、大公園の割には一般入園者用トイレの貧弱さにおどろいた。直ぐに改善してほしい。