◎蟹満寺

京都駅からJR奈良線で棚倉駅まで行き、旧奈良街道を約十五分歩く。蟹満寺というめずらしい名前のおこりは「今昔物語」にある。

「昔、山城国に観音を深く信じ慈悲深い女性がいた。或る日、外で生きた蟹を持っている人に会い、購い求めて河に放してやった。その後、女の父が田をつくっていたところ、蛇が蛙を呑もうとして追っているので、蛙を逃してやればお前を婿にしてやると頼んだ。蛇は父の顔を見つめたあと姿を消したが、自分のした約束の重大さに父親は帰宅しても心が休まらなかった。果たしてその夜、蛇が訪れてきた。女は父に三日まってほしいと伝えさせ、当日になると固く戸を閉ざしてとじこもり、ひたすら観音菩薩に祈願した。蛇は怒り、尾で戸を叩き続けていたが、しばらくするとそのもの音も止んだので、朝外を見てみると蛇は死んでいた。無数の蟹が蛇と戦って殺したのである。両親は喜び、蛇の死骸を埋めてその上に寺を建て蟹満寺と名付けた、というのである」

次郎と友子の二人は、コスモスの花が乱れ咲く小川沿いの道を右左しながら、「おててつないで野道を行けば…」と童心にかえって蟹満寺に向かった。「友ちやんこれこそ至福の時間だね。つくろうと思ってもつくれるものではない、突然のプレゼントだ。お寺参りの効果がやっと現れてきたのかな」と次郎は一人ではしゃいでいる。「認知症の兄さんを毎日介護している次郎ちゃんへの神仏からのねぎらいや。ありがたくいただいて下さい」と友子も調子を合わせる。これが友ちゃんのええとこ!

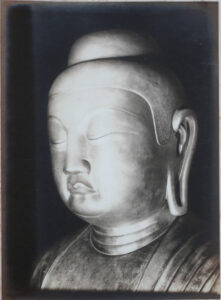

堂宇は最近建て替えられていたが、大規模なものではない。しかし、本尊は像高ニ・四メートル、みごとな金銅釈迦如来のまぎれもない国宝である。

大きな頭部を支える胴は量感をもちたくましい。肩や膝も広く、切れ長の両眼や口元も力強い。すぐれた彫技を示すこの像を鋳造するには、相当の経済力と経験豊かな技術家一団とが必要で、本来の蟹満寺の本尊とは思えない。と、以前から云われていたそうだ。

「これは絶句…」と次郎。「すごいね」と友子も目をみはる。あまりに立派すぎる本尊は、元は山城国分寺像とか橘氏の氏寺ですでに滅びた井手寺にまつられていたのではないかとか、造立期についても、天平説と白鳳説とがあるらしいが古代の代表的な作品のひとつであることにはまちがいなさそうだ。次郎も友子も「もう一度見たい仏像」のひとつになる、と話し合った。

「最近読んだ本に、介護者保護主義は患者のためにもなる、と書かれてあったが」「もし、介護のひとが病気で倒れてしまったら認知症のひとはどうなってしまうのか。生活がほぼ不可能になってしまうし、もちろん認知症の改善など望めない、ということ」

「兄の場合でも私以<原文意>外にはいない。まして夜間も年中完全無休の泊込みだからね」

「だから次郎ちゃんは自分が楽になることを後めたく思う必要はないのよ。次郎ちゃんが楽になることがお兄さんを治す力が宿るということだから」「またね」「またね」

編者注】

・画像は、Wikipedia 蟹満寺 から転載。

・記事は、大阪きづがわ医療福祉生協機関紙「みらい」2018年11月、12月号から転載