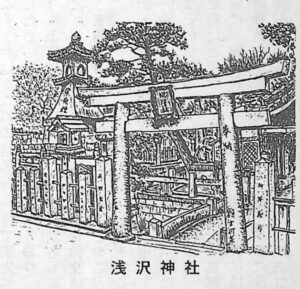

◎浅沢神社(上住吉二ノ十ー)

住吉大社境外末社、祭神市杵島姫神。祭神は本来は海神であるが、女神から弁財天と神仏習合し、芸能の神として崇敬されている。

昔は浅沢小野の風情の名勝

かつては清水のわく大きな池があり、奈良の猿沢の池、京都の大池と並ぶ近畿の名勝地であった。特に美しく咲き乱れる杜若(かきつばた)は有名であった。

しかし、明治維新以後は無格社となり、ほとんど民有地となり荒廃していた。その後大阪松島の人清水某氏が当社を深く信仰していたところ家運隆昌し、松島でも屈指の資産家となったとして、明治三十四年池を浚浚渫、社殿の修復を行い灯籠を奉納するなど面目を一新させ、現在見るように堀の小島に鎮座するようになった。明治四十一年五月には改めて境外末社となった。

松島の清水某氏が何の商売で大金持ちになったかは不明だが、大阪の松島といえば大歓楽街であり、いわゆる遊廓の関係ではなかったかと思ってしまう。

広島の厳島神社と同じ神様

堀の小島に本殿があるというのも祭神をみれば当然のことで、市杵島姫社とはあの有名な安芸の宮島、海の中の神社広島県の厳島神社の主祭神「市杵島姫」のことで、今ではイツクシマと発音しているが、昔はイッキシマといわれていた。

民間の歴史研究家原田常治氏が七十ニオになってから、日本書紀の八割、古事記の五割以上はウソだという立場から書いた古代史によれば、市杵島姫は日向の大日霊女貴尊(ひみこ・後の天照大神)の第五子で父は日向に攻略に来た素佐之男尊である。

市杵島姫がなぜ海の女神になったかと云えば、西暦二百三十年に大和に養子として東したひみこの孫伊波礼彦尊((後の神武天皇)が、暇乞いのあいさつに来たときに、航路の平安を祈願したことによるもので、初めは一人であったものが後に二人の姉が加わって海の三女神となり全国のとくに海、航海に関係のあるところに祭られるようになった。

杜若と和歌の名所は今は区花

住吉大社は海上守護の神という抽象的な神に対して浅沢神社の神は、実在していた人物を女神にしたであろうという点で、また杜若の名所でもあり、古来より多くの和歌が

ここでよまれている。

すみよしの

浅沢水に影みれば

空行く月も草がくれつつ

津守国助

いかにして

浅沢沼のかきつばた

紫ふかくにほひ染むらん

藤原定家

いざや子ら

若菜摘みてん根芹生ふる

浅沢小野は里遠くとも

藤原俊成

この杜若は、現在地元住吉区の「区花」になっている。

人身御供が海をしづめる

日本の古代交通はほとんど船であった。海が荒れ出したら、何か魔物でも住んでいるのではないかと思われた。その魔物の怒りをしずめるため場合によっては女性が船から飛び込んで、人身御供になり海をしずめることもたびたびあった。

伊波礼彦が生駒で長髄彦に追われ、大阪湾を逃げて熊野へ向う途中でも、海が荒れてだれかが海へ飛び込んで人身御供になっているはずだ。

戦前の日本では、女性が親の借金や家族の病気の治療費のために苦界に身を沈めた話が多い。大阪松島の歓楽街でも、そんな話は山程あったはずだ。果たして女神は守ってくれたのかどうか。

先日、久しぶりに浅沢神社を訪れ、玉垣を調べてみたがほとんどが最近新しく造り替えられていた。ただ一本特に太く古いのがあって、そこには深々と「松嶋清月楼」と彫りこまれていた。

“南大阪歴史往来(008)” への1件の返信