◎勝間(こつま)と玉出を「古地名」でみてみれば

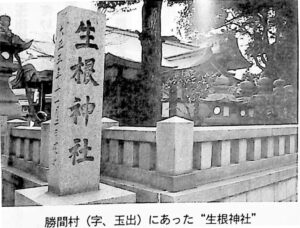

「西成郡史」などによれば、旧勝間村「現在の西成区玉出」は仁治年間(一ニ四〇—一ニ四三)に住吉神社の北、大海神社の辺りに当時あった元勝間村の人口が増加してせまくなったため、現在の土地を開発し住民を移住させたことに始まるという。それを証明するものとして光福寺に、「創始は嘉祥元年(八四八)奈良興福寺の別院として住吉玉出の里に創建、松林山興福寺と号したが、元応元年(一ニ一九)門信徒の要請により建物のすべてを移し光福寺と改める」と伝えられている。

勝間が玉出になったわけ

大正四年の町制移行のときに「勝間商人」はすばしこい、との評判を嫌って玉出町にしたという話は残っているが、元々住吉では玉出の岸に勝間村があったともいわれている。

そして、勝間は昔は、古妻・木妻・木積・古夫・勝玉などいろいろに書かれそれぞれに意味付けがあったという。住吉神社建築の材木を積み上げたとか、石山合戦で織田勢に勝ったからだなど。

上町台地の崖に寄せる海

先日、府庁図書室の棚の奥から古びた、昭和三十年発行の「古地名の謎」(近畿アイヌ地名の研究)という小冊子を発見した。著者の畑中友次史によれば、どうやら「こつま」とい、つのはアイヌ語で「崖」という意味らしい。上町台地の西端にあった元勝間村にふさわしい名前だと思った。今でも大海神社の前の地形にはその名残が残っている。また「たまで」とはアイヌ語で「海」をあらわすという。こつま「崖」によせるたまで「海」。これは絵になる。これで「勝間と玉出は一緒のことや」とい、つ意味が解けたことになる。

全国でアイヌの古地名存在

先住民族としてアイヌの人々は近畿 でも多くの古地名を残している。しかし、残念ながらアイヌ語には文字がなかったため、後からやって来た人々が、色んな当字を付け解釈しているのがほとんどである。アイヌ語と古代日本語の多くが一致するため「アイヌは文字を持たなかったから日本語を借りた」という説があるが、「こつま」の例一つをみても逆だということが云えるのではないか。