こんにちは!西成民主診療所です。

大阪市西成区松2-1-7

電話:06-6659-1010

メール:takenaka.a@osaka-kizugawa.coop

診療時間は、以下の通りです。

(科の名前をクリックすると折りたためます。)

内科

| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |

| 9時~12時 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |

| 18時~20時 | × | 〇 | × | 〇 | 〇 | × |

小児科

| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |

| 9時~12時 | 〇 | 〇 | 〇 | × | 〇 | × |

| 14時~16時 | × | × | × | × | × | 〇 |

| 18時~20時 | × | 〇 | × | × | 〇 | × |

整形外科

| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |

| 9時~12時 | × | × | × | × | × | × |

| 14時~16時 | × | × | × | × | × | 〇(※) |

| 18時~20時 | × | × | × | 〇 | × | × |

☆無料でご自宅から診療所まで往復送迎いたします。事前にお申し付けください。

☆各種健康診断を行っております。健診の種類、内容、ご予約など健診のご不明点がございましたらお気軽にお問い合わせください。

☆お支払いが困難な方のための無料低額診療事業を行っております。詳しくはお問い合わせください。

☆その他、生活上のお悩みなど何でもご相談ください。

西成エリアのホームページへようこそ!

当医療福祉生協の様々な活動を順次紹介してゆきます。

今後ともよろしくお願いします。

ホームページ管理人一同

☆各事業所、職員募集中です。

大阪きづがわ医療福祉生協西成エリアの事業所

| 事業所名 | 住所 | 電話/FAX |

| 西成民主診療所 | 〒557-0034 大阪市西成区松2-1-7 1F | TEL:06-6659-1010 FAX:06-6651-6663 |

| 訪問看護ステーション レインボー | 〒557-0034 大阪市西成区松2-1-7 4F |

TEL:06-6655-2655 FAX:06-6655-2656 |

| 西成民主診療所デイケア室 | 〒557-0034 大阪市西成区松2-1-7 2F |

TEL:06-6653-3799 FAX:06-6653-3797 |

| ヘルパーステーションわかば | 〒557-0034 大阪市西成区松2-1-7 4F | TEL:06-6659-3320 FAX:06-6655-2656 |

| ケアプランセンターさくら | 〒557-0034 大阪市西成区松2-1-7 3F |

TEL:06-6659-3633 FAX:06-6653-3797 |

| 西成民主診療所レンタルきずな | 〒557-0034 大阪市西成区松2-1-7 3F |

TEL:06-6659-1010 FAX:06-6653-3797 |

| 病児保育室まつぼっくり | 〒557-0034 大阪市西成区松2-1-35 3F |

TEL:06-6656-6105 FAX:06-6656-6201 |

| デイサービスセンターつれづれの里 | 〒557-0012 大阪市西成区聖天下1-10-26 1F |

TEL:06-6658-7733 FAX:06-6658-2769 |

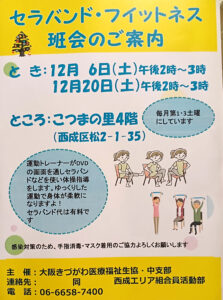

| 組合員活動(西成事務所) | 〒557-0012 大阪市西成区聖天下1-10-26 2F | TEL:06-6658-7400 FAX:06-6658-7500 |

・西成民主診療所へのお問い合わせは、以下の時間にお願いします。

(TEL:06-6659-1010)

月:9:00 AM – 5:00 PM

火:9:00 AM – 8:00 PM

水:9:00 AM – 5:00 PM

木:9:00 AM – 8:00 PM

金:9:00 AM – 8:00 PM

土:9:00 AM – 4:00 PM

日:祝日:休み

メールでのお問い合わせは、適時受け付けています。

詳細は06‐6659-1010(竹中まで)