西成、住吉歴史の街道シリ—ズ(二)

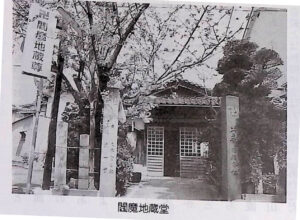

◎ 粉浜の閻魔地蔵堂(東粉浜三-五)

勝間街道の住吉側からの出発地点は東粉浜三丁目にある、地元では「六道の辻の閻魔さん」とよばれて親しまれている、閻魔地蔵尊のお堂であった。場所は上町台地の西の坂を下りたところで、道路が六方向に集中する一角にあったが、戦後交差部分が拡張されたため七方向の道路が集まるところになった。

交通の要所にもかかわらず、裏道になってしまったために自動車がほとんど通らず、町並みも戦前の建物が八割方を占め、現代の奇跡を見ているような、不思議な空間と時間を生んでいる。

四百年間、 勝間を守って

閻魔大王という恐ろしい冥界を支配する死の神と、地蔵菩薩という一番優しい仏さんが一体となっている閻魔地蔵尊のお顔は、自然石に彫られた大人のそれ位で、黒光りに変色していた。こまごました細工は一切なく、粗削りの中にも現代の抽象画のような、見る人に様々にかんがえさせるものであった。

掲示されたものによれば「本尊閻魔地蔵は難波の浜辺におわしましたが、われを住吉大社へとのお告げにより背負われて、住吉へはこばれました。ところがこの地までくるとどうしたことかにわかに重くなられ、ここにとどめてまつられるようになりました。

尊像には天文七年(一五三八)の銘が刻まれていますから、四百三十五年前で戦国争乱の世でした。内陣の本尊は石造の座像で、お姿は閻魔大王の憤怒の形相でしやくをもっ ておられ、お地蔵さまというイメージとはちがっていますが、閻魔は地蔵菩薩の化身といわれていますので、いつしか近郷近在の人びとに霊験あらたかな閻魔地蔵として、崇められるようになりました」とある。

天文七年とは大坂では十一年におよんだ、織田信長と一向宗の本山石山本願寺との石山合戦が終わりをつげ、顕如らが大坂を退去した後、石山本願寺は三日三晩燃えつづけ、すべての堂舎が焼け落ちた前の年のことである。この仏像が難波にあったということであれば、当然石山合戦とは無関係ではあり得ず、あわただしい情勢の中で、作者は粗削りな作品の中に後世の平和を願ったとよみとれないだろうか。

心のいやされる時空

がたがたと戸を開けて中に入ると、右手のちよつとした畳の間に女の方がお堂の守をされていた。近頃は神社でも無人のところが多いのに、ここはいつ来てもだれかがおられるので、ローソクや線香のたえることがない。掃除がゆきとどいて柱や板もすべて黒光りしている。床にも打水がされていて気分が落ち着く。白いカバーのかけられた小さな座布団に腰掛けて、いろいろお聞きすると親切に答えてくださる。先日も縁起書を少し余分にお願いすると、わざわざさがして、追いかけてきて下さった。今時こんなところはちょっとなく、閻魔堂でのひとときは本当に心のいやされる時間だといえる。

実は私の一家は戦後疎開先から引き上げてきて、この閻魔堂の近くに住み、私はここで少年時代を過ごしたのであった。その家は今も地元のお母さんたちが運営する乳児の共同保育所としてそのままの姿で残っている。東粉浜での思い出は語りつくせない程あるが、例えば戦後いち早く地蔵盆が盛大に復活され、この辻で盆踊りや演芸大会が何日もやられ、大人たちが目の色をかえて取り組んでいたこと。縁日には数多くの露店も出てにぎやかな中で、お堂の中では山伏たちが、炎を天井に吹き上げながら護摩をたくのを、石の玉垣にぶらさがって顔を真つ赤にして見ていた子供たち。

夾竹桃の木の下に毎日来た紙芝居。タ焼けの中に友達が一人づつ家から「ごはんやでー」とよばれてきえていき、やがてだれもいなくなったお堂の前の小さな広場……。

堂内に掛けられた地獄絵は大正時代に信者が描いて持ってきたものだそうで、昔と同じところに今もあったが、子供の頃の印象からすればうんと小さく感じられた。子供心に夢にまで見たこんな絵を、昨今世間を騒がせている官僚や銀行のエリート・自民党らの政治屋は見て育ったのだろうかと、お参りに来ていた人たちと話し合った。

注記】本文、画像の二次使用はご遠慮ください。

“今昔木津川物語(007)” への1件の返信