◎阪堺電車 上町線

平安時代中期以降鎌倉時代にかけて「蟻の熊野詣」といわれる程、王朝貴族から庶民にいたるまで盛んであった、熊野三山(熊野本宮大社、熊野速玉大社、那智大社)への道は、京都の永観堂を発ち船で天満の渡辺の津(松坂屋付近)に着いて、四天王寺、阿倍野王子神社、住吉大社、遠里小野を通過して、堺から和歌山に至るものであった。

今では、この熊野街道も住吉区に入る少し前から、府下に残る唯一の路面電車である阪堺電車上町線と平行して、しばらくは幅広い道路を南下する。

チンチン電車元は馬車鉄道

上町線は天王寺から住吉公園の間の約五㌔を途中九つの駅に止まりながら、約二十分かけて走り抜ける、一両編成のチンチン電車である。しかし今ではチンチンと発車の合図を送る車掌のいないワンマンカーである。

上町線は明治三十年五月に、四天王寺〜上住吉間を馬が車両を引き軌道を走る大阪馬車鉄道として発足した。明治四十年に電化、大正二年六月住吉公園まで開通した。

船場商人が帝塚山宅地造成

当時の沿線の状況は「住吉の岸の姫松」という、松林の茂った昼でも薄暗い場所であった。船場の繊維関係の経営者らが、このあたり一円を住宅地にしようと「東成土地建物株式会社」をつくったが、イメージが悪くて売れない。そこでエリー卜教育を目指すグループと組んで、帝塚山古墳の東側に帝塚山学院を創設、大正六年五月に開校した。

土地会社の思惑は当たって、以後「高級住宅地の帝塚山」として発展して行った。

浪華の南ひと筋に

連なる丘のここかしこ

みどりの森の影清く

自然の恵みゆたかなる

野こそ我らの庭なれや

(庄野貞一詞)

これは昔の帝塚山学院の校歌だが、開校当時の付近の状況がよく現わされている。もちろん今は、大邸宅に替わって中小のマンションが林立し、帝塚山古墳や万代池等の名所旧跡も電車の車窓からでは瞬間的に見えるだけである。

上町線の魅力の秘密とは

ところが上町線の魅力の秘密は、実は最後の五分間位から始まるのである。

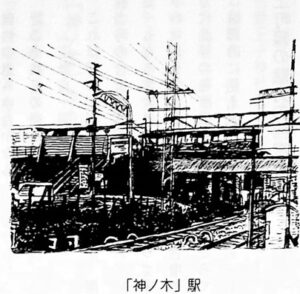

帝塚山四丁目駅から終点の住吉公園駅までは、枕木を敷いた専用のレールの上を電車は走る。先ず、駅を離れると電車はゆるい上り坂を左へ曲がりながらコトコトと確かめるように登りだす。両側には草花も咲いている。終戦直後にはここで野菜をつくる人もいた。そんな思いにひたっていると、突然前方に青空が広がり始め、電車が半分飛び出したような錯覚に陥りはっとすると、電車は右に急回転して停車していた。神ノ木駅である。目の下には南海高野線が十両近く連結して驀進している。しかし、神ノ木駅は高架ではなく土手の上にしっかりと造られている。

タイムトンネルの中を行く

電車は今、上町台地の西端に爪先で立っているみたいだ。前方には急な坂が曲がりくねって待っている。地形的に高い建物は建てられないのか、風景は三十年位あまり変わっていないように思う。生根神社の鎮守の森の背景に、住吉大社の鬱蒼とした森が見える。

神ノ木とは住吉大社では松ノ木を神木としており、近くに明治二十年頃まで樹齢千年余の松の大木があったことから付けられたものである。

百年のジェットコ—スター

さて、電車は意を決したかのようにブレーキを外した。最初はゆっくりとすべるように動きだしたが、すぐに加速し始めた。沿線の緑が赤が黄が目に飛び込んでくる、電車は右へ大きく力—ブしてその反動を使って左へまた大きくカープを切った。ゆれる乗客、きしむ車体、レールが光って流れる。そして気が付くと、電車は住吉大社の北側の参道の前の「住吉駅」に無事着いていた。賢明な読者の皆さんはすでに感じておられる通り、これは間違いなく昔のジエツトコースタ—である。百年前に我々の先輩達はこんな素敵なものを残しておいてくれていた。毎日の生活の気分転換に、一度乗ってみては。ひよっとしたら、あなたと車内でお会いするかも知れない。

さて熊野街道の方は、帝塚山四丁目駅から上町線と離れて坂を徐々に下がり始め住吉大社の裏口、東側に達する。この辺りには歴史的な神社や仏閣が数多くあり、それぞれがほぼ昔のままの姿で今も人々に訴えていることはすごい事だと思う。また、街道の面影を残す代表的な地域でもある。

“今昔木津川物語(053)” への1件の返信