◎天王寺の坂 (夭王寺区夕陽丘町)

「現代西成百景・今昔木津川物語」を書き始めて早や八年、今月で七十九号になった。

郷土史を庶民の立場から見直すことによって、昔の人の伝えたかった本当のことを知りたいという思いからであったが、結果的には住む街に新たな愛着が生まれることにもなり、 思わぬ人から感謝されたりしている。

最初は西成での百景を考えていたが、すぐそれでは視野がせまくなるということに気が付いた。西成区は阿倍野、住吉、住之江、大正、浪速、天王寺というそれぞれ特色のある六つもの行政区にかこまれためずらしい区なのである。その特徴を生かさない手はないとこれらの地域を貫く「木津川」にご登場を願ったわけである。

「西成・阿倍野歴史の回廊」「西成・住吉歴史の街道」「西成・住之江歴史の海路」「西成・大正歴史の掛け橋」「西成・浪速歴史の界隈」と、下手なごろ合わせみたいなものを続けてくると、最後はやはり「西成・天王寺歴史の階段」ということになるか。

「坂めぐり」は名所めぐり

事実、天王寺には有名な坂(階段)が数多く存在している。その紹介を昭和三十年(ー九五五)に発行の「天王寺区史」からすると「真言坂。この坂だけは高津表門筋から電株道を横切って生玉北門に達する坂で、坂の両側に真言宗の十坊があったところからかく名付けられる。市電下寺町停留所から生国瑰神社へ上る坂は生玉新道といわれる。源聖寺坂。下寺町の源聖寺南側から上り齢延寺と銀山寺の間に出る。その中腹に「こんにゃくの八兵衛』という祠があった。ハ兵衛とは狸で、買物をしてこの前を通ると、八兵衛さんにこんにゃくなどをとられるからかくいわれる。夕陽丘新道。これは第二次都市計画事業として昭和十二年(ー九三七)頃に新につけられたもの。

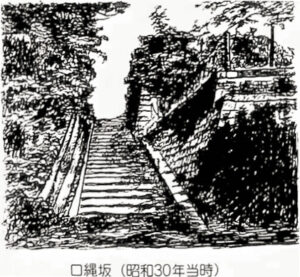

ロ縄坂。

摂津名所図絵大成には『坂の名義詳ならず。道の曲がれるによりて名づくるなるべし』とある。摂陽群談では蛇坂と書く。愛染坂。一名勝鬘坂といわれる。遊行寺南側より上り勝鬘院門前に至るところからこの名がある。その他に新清水に登る清水坂。安居天神へ詣る天神坂。合邦が辻で有名な逢坂(電車道)などがある」

昭和五五年(ー九八〇)七月一日ロ縄坂の上に織田作之助の文学碑ができた。

小説「夫婦善哉」で一躍世に出た織田作之助は、 ユニ—クな発想と主人公らが大阪弁を使いこなす小説を次々に発表し受けたが、 惜しくも三十四オで他界してしまった。

天王寺区上汐町四丁目の通称河童(ガタロ) 横町で大正二年に生まれた織田作之助は旧制高津中学校に学んだが、毎日のようにこれらの坂を利用していたのだろう。

脇田さんと「織田作」とは

しかし私は、「織田作」ときけばすぐに連想するのは、今も天下茶屋の「聖天さん」の近くに住んでおられる脇田澄子さんの、昭和六十年(ー九八五)に書かれたエッセー「織田作さんの後ろ姿」のことである。

昭和十八年(ー九四三)の暮れ、脇田さん一家は天下茶屋から高野線の北野田に疎開し、お父さんが駅前で慣れない風呂屋をはじめたところ、近くの新しい借家に疎開して来た織田作さんが何回か入浴に来たとのことである。風呂屋といつても石炭の配給のあるときしかできず、営業は週ー、二回で結局は一年位で休業してしまったのだが。当時脇田さんは堺市の国民学校訓導(現在の小学校教論)になって一年目、夕方母と交代して番台に座っていたとき「着物姿の長髮長身の男がさっと番台の横をとおって行った。うつ向き加減の広い額に、はらりと垂れた前髪、やや異口の感じの考え深そうな目、而長の吉白い頰に刻まれた縦じわなどか、一瞬のことですのに、私の脳裏にやきつきました」と脇田さんは書いている。

昭和十九年(一九四四)の八月の終わり頃、織田作さんが浴衣を裏返しに着て帰られたことがあったそうだ。「こんなとき妹なら、なんのためらいもなく「もしもし織田作さん、浴衣が裏返しになっていますよ』と声をかけたでしょうに、私にはそれが出来なかった」と脇田さんは悔やんでいる 同時に脇田さんは、その年の二月に、ニオ年下の文学好きで物おじしない妹を、あの時期に腹膜炎のこじれカらなくしてしまったことも 、深く悔いておられることが直接ふれていなくても心に伝わってくる作品だ。

脇田さんがその後半世紀にわたって、教職にあるときも退いてからも、ひたむきに反戦平和と文学活動にたずさわってこられた原点がここにあるのではないかと私は思う。

「天王寺の坂」の話から思わぬ方向に発展してしまったが、階段をゆっくりと昇って行くとき、人はさまざまなことを想い浮かべるものではないでろうか。

“今昔木津川物語(038)” への1件の返信