◎茶臼山 (大王寺区茶臼山町)

和気清麻呂(七三三—七九九)とは、奈良時代に朝廷に仕えていた高級官僚の一人で、称徳女帝にとり立てられた僧弓削道鏡が、宇佐八幡の神職と結んで皇位を得ようとしたときに、称徳一道鏡らは自派と思っていた清麻呂を勅使として宇佐八幡へ行かせ、自分等に都合の良い神託を受けさせようとした。ところが清麻呂は期待を裏切ってこれを阻止。そのため道鏡らの怒りをかい、大隅に流されたが、称徳女帝死後道鏡は即失脚。清麻呂は召還され、光仁・桓武天皇に仕え、平安遷都に尽力し、晩年は幸運であった。ということぐらいしか知らなかったが、実は天王寺と係わりのある人物でもあったのである。

清麻呂知事に

当時、大阪平野や京都・奈良盆地に大雨が降ると、大和川・淀川の下流地域が絶えず洪水に見舞われ、そのつど大きな被害を出していた。

このような惨状を実際に目にしていた清麻呂は、延暦二年三月に摂津太夫に任命されたので、さっそく治水対策に乗り出した。

失敗したが今も地名に残る

従来の治水工事である、決壊した堤防の再修策ではなしに、清麻呂の方法は上町台地を掘り開いて、台地東側の滞水を大阪湾に直接排出しようとする、根本的な解決策であった。時の政府も、延べニ十三万人の労力投入を行なった。しかし工事は未完成に終わった。

砂堆を掘った難波堀江とは違い、上町台地の堅い洪植層の丘陵を開削するのとでは、技術と代用で霎泥の相違があった。清麻呂の思いは、それから約九百年後の大和川付け替え工事の完成によって、ようやく実現されたのである。

しかし、和気(わけの)清麻呂の事業は今も「河堀口 (こぼれぐち)・堀越」という地名として残っている。

茶臼山は古墳か

最近、茶臼山の河底池は和気清麻呂の開創した掘り割で、今日の茶臼山はその際の掘り出された土で築き上げられたものであろうという、茶臼山古墳説を否定する意見が出されてきている。

茶臼山の名前はもちろん後世の俗名で、もとの名は荒陵(あらはか)山。

荒陵の名が初めて文献に出るのは、四天王寺創建に関する記録で、四天王寺も一名荒陵寺とも称されるのである。

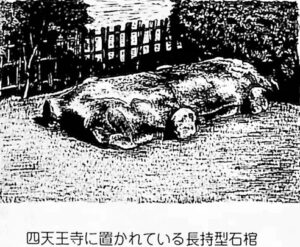

かって広大な古墳の存在した地に四天王寺が建立されたのであって、「荒陵」は茶臼山ではなく、現在の四天王寺の地が「荒陵」であることがだんだんに明らかにされている、というのである。四天王寺本坊の境内には、立派な長持型石棺の蓋が保存されている。

“今昔木津川物語(042)” への1件の返信