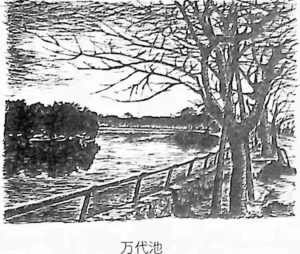

◎続万代池

前回の木津川百景で万代池について、「まんだ」とはアイヌ語の古地名であったものを、後世の人が「万代」と当字したのではないか「まんだ」とは一体何のことなのか。それが判れば、万代池が元は何であったのか、聖徳太子がこの地で退散させたという「魔物」の正体も判るであろう。と書いたところ、多くの方から「これは前編ではないか、後編を続けてかくように」との「要請」を受けて正月休みに少し頭をひねってみた。

「ま」は古地名で「入江」

昭和三十二年(ー九五七)に大阪市立大学新聞会より発行された、畑中友次氏の著書「古地名の謎近畿アイヌの地名研究」によれば、「ま」はアイヌ語では入江をあらわす言葉として使われており、例えば米原(まいばら)駅のある旧村名は入江村であり、「まとほ」は小さい入江のことで、松帆(淡路)、間遠(伊勢)、的形浦(伊勢)などが今も地名として残る。

大阪市阿倍野区の松虫もこれまではこの地にあつ<ママ あった?>松虫塚によって地名が出来たように伝えられていたが、此の地の地形を見ると「まつい」(入江があるところ)が語源であることが判る、というのである。更に隣接する西成区の松田町についても「まつら」という「入江の低いところ」というのからとったのではないか。

今も根強く残る古代の地名

「ま」というアイヌ語が入江に関係するのもだとすれば、木津川百景に出てくる地名の「粉浜」「勝間」「釜ケ崎」そして「松虫」「松田」などの地名の由来を今まではかなりこじつけてきていた問題が、例えば「勝間」は「古妻・古夫・古間・木積」などからきているというものだが、一挙に解決ということになるのである。

答えは、これらの地名は今も上町台地の裾にある町の名であることから明らかなように、かつての二十㍍近い崖のあちこちにあった入江に由来するものだということである。字を持たなかった古代の住民は、入江を区別するために「ま」の前後に付足しをしていたのだろう。

深い入江に来襲する巨大な津波

さて、問題の万代池のことであるが、これが入江だとすれば相当に台地に入り込んだ、するどいものであったということが地形からも想像できる。

次にいよいよ、深い入江の近くに住む人々にとっ て何よりも恐ろしいものとは何か。それは地震のときの津波である。安政の大地震で大阪で多数の犠牲者を出したのも津波であった。木津川・安治川・尻無川を巨大な津波が牙をむいてかけ昇り、前日の地震の余震を恐れて、川に浮いた船の中なら大丈夫だろうと千八百の船の中に避難していた数千の人々をあっという間にのみこんでしまったのであった。津波はまた十ヶ所の橋も落橋させた。

危険な入江を埋めて池に

「万代池」の入江も大変危険な場所であったに違いない。永年にわたり多大な被害がもたらされていたことだろう。そこで人々はこの入江を安全化するためにただ祈祷するだけでなく具体的な対策に乗り出した。

それは、入江の入口を埋め立てて入江を池にしてしまうとい、つ思い切ったものだった。そのためには、莫大な労力と土砂が必要だ。労力は住民の切実な要求でもあるので、力を合わせてやり遂げるとしても、土砂の調達については困った。そこで人々は思い切って近くにごろごろしていた古墳のひとつを取り崩して、入江埋め立ての土砂にしてしまったのである。

巨大古墳が消えた謎も解決

「大阪市史」によれば、現在史跡となっている帝塚山古墳の北東方に隣接してこれをはるかに上まわる規模の、前方後円墳の痕跡が地籍図からたどれるというのである。現状では墳丘は全く形を止めず、古墳の中軸線に当たる所を南海電鉄の高野線が縦断している。

明治時代になってから、歴代天皇の墓をあちこちの古墳にこじつけてから、いわゆる御陵については「厳重警戒」体制になった。しかし、その他の古墳は戦後も大分してから、立ち入り禁止になったりしたが、それまでは子供達の絶好の遊び場、自然とのふれあいの場でもあったのである。まして、大昔のこと古墳を開墾して田畑にすることなどは、日常的にやられていたことである。

また、入江を池にしてしまうことでは、住吉大社の太鼓橋の下の池もそうだと伝えられている。

最後に、聖徳太子が曼陀羅経を上げて退散させた魔物とは。今も万代池の中之島に祭られているのが「龍王大明神」であることからみて、龍であることに間違いない。龍は海に住む架空の怪物であり、人々に鎌首をもとあげて襲いかかるといわれ、結局は地震での津波を龍に見立てたというのが正解。

以上が私の大胆な推理なり。