西成・住之江歴史の海路シリ—ズ(一)

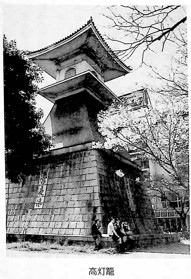

◎ 高灯籠(日本最古の灯台)(浜口西一)

住吉大社がある上町台地は、前方後円墳の帝塚山、茶臼山、勝山古墳などがあるところで、難波京のおかれていたところでもある。

上町台地は大阪文化発祥の地

熊野詣で知られる熊野街道が、台地の西端で南北に伸びており、それに沿って高津神社、生国魂神社、四天王寺、住吉大社があり、中世の石山寺、近世の大坂城もこの台地に存在した。

上町台地は、南北十二キロ、東西二・五キロの細長い台地で、法円坂付近が二十ーメートルと最も高く、住吉では十メー卜ルほどになる。この台地とほぼ並行して南へ伸び、大和川を越えて堺市の三国ケ丘へ続いて、我孫子台地(平均十メートル)があり、古代は共に深い森林の中であった。

住吉細江や墨江津

上町台地と我孫子台地の間のくぽ地を流れるのが細江川(細井川ともいう)でその川下は大阪湾からの入江になっていて、住吉細江と呼ばれた。

この奥に日韓交易の港として、北の難波津とともに古代大阪の要津となった墨江津があり、遣唐使船も住吉神社に祈祷してここから発着した。交易品は長尾街道を通って奈良の都に運ばれたが、港でも市が開かれて住吉の繁栄を築いたという。港を支配していたのが地元の豪族津守氏、子孫は明治時代まで住吉大社の神主となった。

天下の絶景あられ松原

住吉細江の入口は北が長狭浦、南が霰松原で、幅約百メートルの水路が五百メートルほど東へ割り込み、松林と丘に囲まれた良港だったといわれている。

沖は住吉津、出見浜、敷津浦などと呼ばれる青い海で、難波の八十島が波に見え隠れし、その間を白い帆を上げた船が往き来し、白砂青松の浜辺が南北に果てしなく伸びていた。この景観は昔から和歌に多く読まれているが、戦前にも、戦後は堺泉北臨海工業地帯が造成されるまでの間、海水浴や潮干狩りで堺の白砂青松の浜辺を知っている者として、その万分の一位は見当がつく。

海岸線はほぼいまの阪堺線あたりとみてよいとすると、紀州街道と重なって想像できるわけだが、古代で考えれば、矢張り西成-住之江のつながりは「歴史の海路」となるのではないだろうか。

高灯籠は漁民が献灯

鎌倉時代末期に建てられた住吉の高灯籠は、いまの阪神高速道路の近く、かつての十三間堀川の畔にあったわけだから、約八百年の間に自然の力で、陸地化が西へ約六、七百メートルすすんだことになる。

高灯籠は住吉津の漁民らが、住吉大社への献灯と航海安全を祈って住吉の浜に建てたといわれている。高さが石積みを含めて十六メートルもあり、日本最初の灯台であった。

“今昔木津川物語(011)” への1件の返信