◎江之子島政府(西区江之子島ニ)

安政四年(ー八五八)の下田条約締結後ハリスは江戸と大阪の開港を強く迫った。幕府は大阪の開港は皇居のある京都に近いので、海防不備の不安もあり強く拒否しつづけてきた。しかし、日本国土の中心にある兵庫・大阪の開港は何が何でもと列強から強く要求され、幕府はついに慶応四年(一八六八)七月に大阪開港を行なった。同年九月八日をもって明治と改元された。

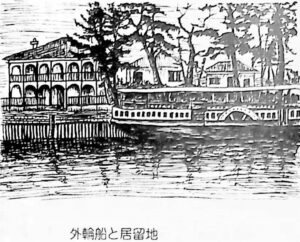

初期の大阪港は、安治川左岸の富島にあった河港で川口波止場と呼ばれた。富島と隣接する戎島の剣先には、外国人居留地が建設された。

大阪の文明開化の象徴に

川口の居留地は二・六万平方㍍の一帯外輪船と居留地が区画され永代借地権が競売され、かなり高額で英米仏蘭の外国人約五十人に売られた。

居留地は川岸より三食も高く石垣を築き、街区も整ってしだいに洋風建築も建ち始めた。各所に植えられたユーカリ樹や道路際の街灯が、異国情緒をかもしだし、明治四年(ー八七二)に竣工した大川沿いの造幣寮と共に、大阪における文明開化の象徴になった。

初代大阪港は失敗した

しかしかんじんの航路の方は、淀川が上流から絶えず土砂を運び込んで浅くなっているので、外航船は入りにくく、明治二年に八十九隻入行したのが、三年には二十一隻に、四年には十一隻にと激減し、外国船は神戸に行くようになり大阪港は余り繁盛しなかった。

外国船が大阪を嫌ったのは、大阪の判事になった五代友厚が、外国商人の不正行為を厳しく取り締まったことにも関係しているといわれる。隣の兵庫は後に明治政府の中枢をしめた伊藤博文が判事をしていたが、彼は外国人の機嫌を害なわないように、つまくやっていたという。五代は後に大阪財界の発展に大いに寄与した。

居留地は女子教育発祥地へ

明治三十六年に安治川と木津川の河口部から、沖に向かって二本の防波堤を築き、これに囲まれた海を水深八・五㍍に浚渫した新しい築港は完成した。

川口居留地はその前に洋館はほとんど神戸に移っていたので、その後にプール女学院・平安女学院・信愛女学院・大阪女学院・桃山学院などが進出し大阪の女子教育発祥の地となった。

府庁は西区から大手前へ

明治になり大阪府庁は最初木津川橋東南の地、元の西区府産業技術研究所の場所に置かれた。「大阪の発展は、海外にあり」という当時の府知事の考えからであったが、しかし待合室を「人民控所」と呼ぶなど、高圧的な役人風を吹かせていたので府民は「江の子島政府」と呼んでいた。

大正十五年(一九二六)に今の大阪城西の府庁に移り、元の建物は大阪大空襲で潰された。模型が府庁正面入口にある。

地方自治の原点は府民本位

大阪府の府民への高圧的な態度は、悪しき伝統として今もうけつがれている。

複数の報道は「太田知事は最近ごうまんになった」と伝えている。創立五十年の歴史と伝統のある府立貿易専門学校の廃校を一晩で決め、これをトップダウン方式だと自画自賛するなどはほんの一例にすぎない。こんな知事の姿勢こそ「改革」が必要だ。