◎田辺の酬思庵―一休寺

水田地帯に丘陵がのびてきて、程よい高さで尾根が横たわっている。その中腹の、松と 杉と雑木林のこんもりと茂った一角に一休寺はある。町の家々や国道から適当な距離をとり、静寂そのものを味わえる。こんな風格のある禅寺がかくされていたのかと、次郎と友子はわくわくとした気分で総門をくぐった。

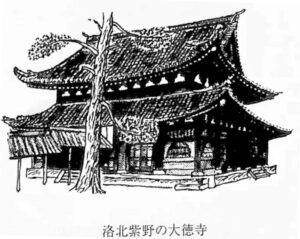

酬恩庵一休寺の沿革には「当寺の元の名は妙勝寺であって、鎌倉時代、臨済宗の髙僧南浦紹明が中国の虚堂和尚に禅を学び、帰朝後、禅の道場をここに建てたのが始めである。然るその後、元弘の戦火にかかり復興もならずにいたるものを、六代の法孫に当たる一休禅師が康正年中(一四五五)宗祖の遺風を慕って堂宇を再興した。師恩にむくいる意味から『酬恩庵』と命名した。禅師はここで後半の生涯を送り八十一歳で大徳寺住職となった時もこの寺から通われたのであり、文明十三年(一四八ー)十一月二十八日、八十八歳の高齢を以て当寺において示寂され遺骨は当所に葬られたのである」と。

本堂・方丈・一休禅師木像・肖像画は全て重要文化財、庭園は名勝指定である。墓所は一休禅師が後小松天皇の皇子であったので、宮内庁の管轄である。

次郎が語る「一休の母は後小松天皇の側室となっていたが、天皇が彼女を寵愛されたので他の女官が『南朝のまわし者でいつも刀を忍ばせて、天皇を狙っている』と讒言したことから、御所を出て宿下がりさせられた。追放といっても、供侍や乳母をつけてのものだったかも知れない。その後一休はわづか六歳で出家をする。当時、禅は宋から入ってきた新仏教として、朝廷・幕府・地方武将の帰依をうけて隆昌を極め、京五山をもじって『大徳寺の茶人づら』『相国寺の唱名づら』『建仁寺の学問づら』『南禅寺のソロバンづら』と言ったそうだ」。

文化サロンの一休寺

名聞、地位を嫌う一休は十七歳で建仁寺を出てあちこちの小庵で師と仰げる人をさがし求め転々とする。真実の仏徒として苦しみ悩む庶民と接化しなければならない気持ちから出た行動だった。京都・大津・堅田・堺・豊中と放浪した一休は自由禅、風流禅を破れ家を借りて日がな座禅を組んだり、街頭に出て骸骨を担いで説教しているあいだにすでに七十七歳になっていた。

大阪の住吉神社は町中にある広大な神社で、鎌倉時代から神仏混淆となって、神社の中に薬師如来・阿弥陀如来・大日如来をまつるようになっていた。この薬師如来の前で一休は盲女の流しの艷歌を聞く。一休はわれを忘れたようにその美貌に見入っていた。

一休が八十一歳で大徳寺の住職になったときに、酬恩寺からの通勤を条件にしたというのも、この住吉から酬恩寺に移り住んだ森女との暮らしが楽しくて、離れられなかったからだと

いわれている。七十七歳の一休が三十五歳の美女を人前をはばからず見せて能楽や連歌の会や、謡の会に出席し、一休寺はいつのまにか静々たる顔ぶれの揃う文化サロンのようになっていた。文明十三年(一四八ー)八十八歳で多くの弟子や森女らに見守られ、安らかに座禅をしてー休は亡くなった。森女は一休十三回忌の香典帳に名をつらね銀何文かを寄進している。

これら森女や文化人との一休とのつながりを酬恩庵の『沿革』は一切無視している。

「先日、認知症の兄が『おもしろないなあ』と叫んだ。義姉が六年前に亡くなって、女性の居ない生活の淋しさを感じているのだろう」

「かつて友ちゃんが急病の夫を背負って医者に走った話を聞いて僕は泣いた」

「本当、泣いてくれたね」

「今日は笑って別れよう」

「なんのこっちゃ…」

大阪きづがわ医療福祉生協機関「みらい」 2016年8月、9月号

写真は、「Wikipedia 酬思庵 本堂(重要文化財)」より

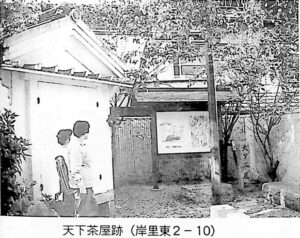

三月二十三日、中央区の「街づくりネットワ—ク」が主催する「連続テレビ小説『ふたりつ子』の世界、今もかつての大阪の下町がある西成天下茶屋かいわいから通天閣へ」というウォッチングに私もガイド役として参加した。天下茶屋の由来を説明するために天下茶屋公園へ行けば、案の定、コミュニティマップにつじつまを合わせるように今まであった太閤秀吉とのゆかりを説明する表示類は一切撤去されていた。大阪市教育委員会は何を思ったのか。同公園内の阿部寺塔心礎石(約ーー〇〇年前白凰時代の五重の塔の礎石。大阪府指定文化財考古資料第十二号)の表示板までなくしていったので、中央に舎利穴がある柱穴にはブロツクの破片が投げ込まれ、貴重な文化財がまるで大型ゴミのように扱われており、無残であった。

三月二十三日、中央区の「街づくりネットワ—ク」が主催する「連続テレビ小説『ふたりつ子』の世界、今もかつての大阪の下町がある西成天下茶屋かいわいから通天閣へ」というウォッチングに私もガイド役として参加した。天下茶屋の由来を説明するために天下茶屋公園へ行けば、案の定、コミュニティマップにつじつまを合わせるように今まであった太閤秀吉とのゆかりを説明する表示類は一切撤去されていた。大阪市教育委員会は何を思ったのか。同公園内の阿部寺塔心礎石(約ーー〇〇年前白凰時代の五重の塔の礎石。大阪府指定文化財考古資料第十二号)の表示板までなくしていったので、中央に舎利穴がある柱穴にはブロツクの破片が投げ込まれ、貴重な文化財がまるで大型ゴミのように扱われており、無残であった。

さて今度この地域を二分する形で、北から南へ幅員二十五メ—トルの道路が千二百メ—トルにわたり建設されることになった。終戦直後に都市計画された加島天下茶屋線(なにわ筋)の西成区内への延伸計画が約五十年ぶりに実施されるはこびとなったのである。今年から八年間で用地買収がなされ、その後二年間で道路が完成するという。長橋から南へ柳通りをこえて南海汐見橋線に接し、あとは道路に沿って新開通りまで進んで終点となる。

さて今度この地域を二分する形で、北から南へ幅員二十五メ—トルの道路が千二百メ—トルにわたり建設されることになった。終戦直後に都市計画された加島天下茶屋線(なにわ筋)の西成区内への延伸計画が約五十年ぶりに実施されるはこびとなったのである。今年から八年間で用地買収がなされ、その後二年間で道路が完成するという。長橋から南へ柳通りをこえて南海汐見橋線に接し、あとは道路に沿って新開通りまで進んで終点となる。