生協強化月間始まりました。

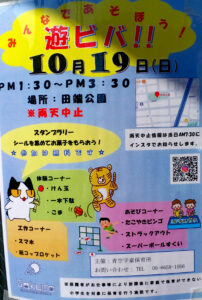

みんなであそぼうー遊ビバ!

日時:10月19日 午後1時半から3時半

場所:田端公園

主催:青空学童保育

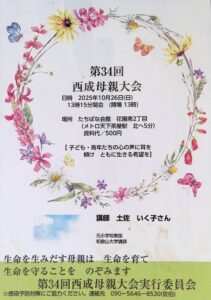

第34回西成母親大会

生命を生み出す母親は 生命を育て

生命を守ることを のぞみます

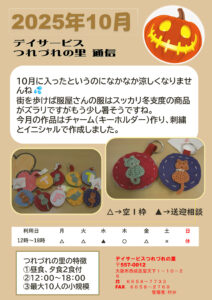

デイサービス・つれづれの里通信・2025年10月

今月の作品は、チャーム(キーホルダー)作りです。

モーニング班会(中支部)

みんなで、おしゃべりしながら朝食を摂りましょう!

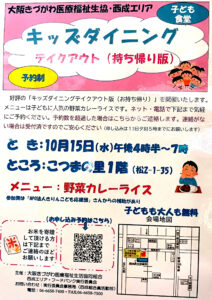

キッズダイニング・テイクアウト(持ち帰り版)

献立は、栄養満点、美味しい特製野菜カレーです。皆さん取りに来てね!

照る日曇る日(005)

森鴎外は、明治から大正にかけての文豪、医者としては大先輩でもある。前回触れた「大逆事件」の結末にも、ある程度批判的な見解を持っていたが、山県有朋とも知己があり、評論などでは韜晦な表現に止めざるを得なかったようだ。

そんな彼の子どもが、二人、百日咳にかかったことがある。1歳にもならない弟は命を落とし、姉も重篤な状態であった。その姉への対処で、「安楽死」問題が持ち上がった。幸い奇跡的に命をとりとめるが、安楽死を容認したのは、鴎外本人だったのか、誰だったのか、鴎外の二人の娘で異なった見解があり、今では大きな謎である。

抗生物質もワクチンもなかった明治時代には、百日咳は恐れられていたが、実は今も根本的には変わっていない面もある。病院勤務時代、「普通の咳」を主訴に生後1ヶ月の子どもが、受診、念の為に、検査の指示をだした途端、処置室から看護師の「せんせ~!この子、息していない!」との悲鳴があがった。すぐに気管にチューブを入れ、呼吸が再開したが、当方も息ができないほどの思いだった。

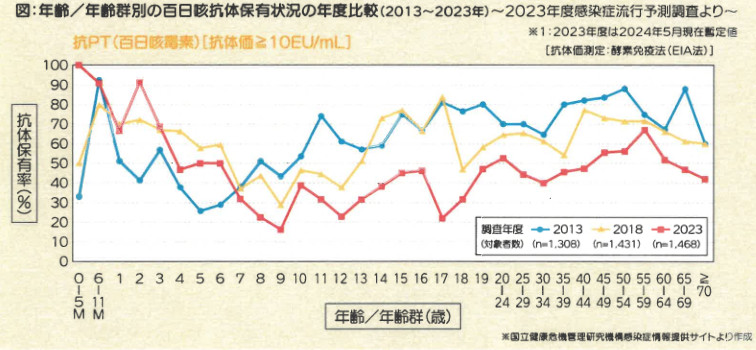

掲げた図(国立健康危機管理研究機構感染症情報提供サイトから)で、最近の百日咳の抗体価(抵抗力)を示す。特徴的なのは、年齢が小学校高学年から抵抗力が格段に落ちている。実際、百日咳の重症例・死亡例も報告されている。西成民主診療所では、特に、幼若乳児での発生を防ぐために、これから出産をひかえた、母親や父親など家族にも三種混合ワクチン接種を強くすすめている。(自費負担)ぜひ、診療所とご相談をお願いする。詳しくは、西成民主診療所のホームページ(百日咳ワクチン)を参照されたい。

2025年10月号搭載

中支部モーニング班会

みなさん、食べにきて、楽しく語らいましょう!