◎西成・阿倍野歴史の回廊シリ—ズ(五)

松虫塚と海照山正円寺 (松虫通一-十ー・聖天下二)

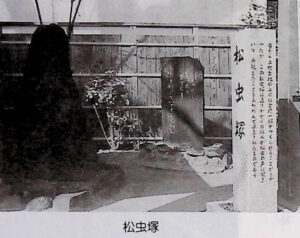

阿倍野区松虫通一 丁目にある「松虫塚」は昭和五十六年の都市計画道路(木津川平野線)の工事にひっかかり、削りとられるところであったが、地元住民の保存への運動があり、結局道路の方が若干迂回してつくられた。

塚の由来に静と動

この塚の由来についてはいろいろな説があるが、ここでは二つだけあげておこう。

一つは謡曲「松虫」に謡われている物語で、”昔ふたりの男友達が虫の声を聞きにこの地に来たが、一人が月の光の中で鳴く松虫の声に聞きほれて草むらに分け入る。あとの一人は残って草の上で寝ていたが、友達が帰らないので見にいくとに伏して死んでおり泣く泣く土中に埋めて「松虫塚」と名づく“というもので、何の変哲もない話だが、男同士の恋慕に近い情を表しているとの見方もある。

もう一つの話は、後鳥羽上皇の官女で松虫・鈴虫の二人が、法然上人に帰依して出家し、庵を結んで生涯を送った跡とするものである。

松虫・鈴虫といえば一二〇七年の「承元の法難」で法然と親鸞は追放処分、松虫・鈴虫の二人を出家させた弟子四人が死刑になるという、浄土宗が受けた歴史的な弾圧事件での主人公たちではないのか。吉川英治の小説「親鸞」では松虫・鈴虫の二人は犠牲者の後を追って自害して果てることになつているのだが。

武士と農民、商工業者が成長した鎌倉時代は、宗教の上でも、武士や民衆を対象とする新しい仏教が次つぎに起こった。法然の浄土宗はだれでも仏の前では平等であり「南無阿弥陀仏」と念仏を唱えさえすれぱ極楽往生できるという、貧しい人々を救うものであったが、朝廷と旧仏教の勢力からは迫害された。

「承元の法難」以後約三百年たって、大坂石山寺を拠点として一向一揆の戦いが、織田信長を相手に約十年間にわたってやられた上町台地の一画であればこそ、松虫塚に法然や親鷲ゆかりのものを求めたのではないだろうか。

幕末のころ、大坂の狂言作者西沢一凰が「松虫・鈴虫両尼の墓前に花を手向け『あたら花坊主にしたり芥子二本』とよんだ」と記されているのをよめば、大坂では松虫・鈴虫伝説がよく知られていたと思われる。

地元の「夕陽ヶ丘」

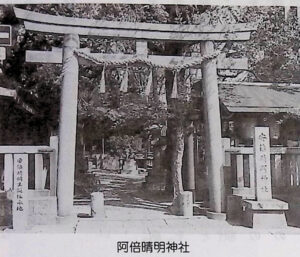

海照山正円寺は地元では「聖天さん」の名で親しまれているが、もとは天狗塚ともいわれ、昭和二十六年大師堂北方五十メートルの崖切れの地下二メートルのところから、数十の巨石に囲われた古墳を発見し土器、刀剣、金具類を出土したという。

正円寺の前身は、天王寺村誌に「阿倍野千軒の一房たりしものならんか、般若山阿部寺と号したりといへり。大坂夏の陣の戦火その他の厄にかかること数々」とある。

上町台地より西海を見渡せるところから、海照山正円寺と号し現在は真言宗東寺派に属する。

歩いて歴史の”なぞ“を解く

さて、西成区から阿倍野区にかけてさまざまな史跡をみてきたが、共通するものとしては、ひとつひとつの史跡に当時の支配者、権力者の側と庶民の側からという二つの見方、考え方があり、いくら昔のことだからといって、今一色に塗りつぶしてはならないということである。注意してみてみると、先人の残したシグナルを発見することもありうるからである。

そして今、歴史のねつぞうが、マスコミを使って大々的にやられようとしていることを考えれば、たとえ郷土史といえどもあいまいにしてはならないと思う。

今回見てきた史跡は、いずれも全国区クラスの話題性のあるもので、この地域の歴史と伝統を感じさせるものだった。数時間歩いて回れば、千数百年の各時代を「体験」できるわけだから、こんな恵まれた環境を生かさなければ損だ、というのも私の郷土史探求の理由のひとつでもある。

今回も、当地にちなんだ動画を追加します。存分にお楽しみください。

付記】

当生協ののデイサービス「つれづれの里」は、聖天さんの近くにあり、兼好「徒然草」から名前をいただきました。

注記】ルビ(ふりがな)の表記は、ruby タグを、太字部分は、b タグを、大きいフォントでは、font タグを用いています。

本文、画像、動画の二次使用はご遠慮ください。