西成—大正歴史のかけ橋シリ—ズ(一)

◎ 木津(中村)勘助の実像

木津勘助、天正十四年(一五八六)相州足柄山で新田義貞八代の孫として生まれる。姓は中村、父母とともに木津村(現在の浪速区大国町付近)へ移り住み、木津勘助と呼ばれる。

勘助島(三軒家)で新田づくり

慶長十五年(一六一〇)豊臣、徳川両家の間に風雲ただならぬものが漂いはじめ、豊臣方は木津川両岸一帯の防備と軍船繋留場の建設を行うこととし、勘助にその工事を命じる。

勘助は、大勢の人夫を指揮して早々に工事を終え、豊臣方は勘助に感状をさずけ、以後、勘助の整備したこの島を勘助島と命名、また、民家三軒から出発したこの地を三軒家(現在の大正区)と呼び今に至っている。

慶長十九年(一六一四)十月の大坂冬の陣、翌元和元年五月の夏の陣により豊臣方は滅亡。

東照宮創建の大役も

徳川幕府は、家康の孫婿にあたる伊勢亀山城主松平忠明を十万石の大名として大坂に転封させ、大坂復興に当らせた。

忠明は勘助を呼び、直々に東照宮創建の大役を命じる。二年前にこの世を去った家康の威光を大坂へ残すためである。

命を受けた勘助は、候補地となった天満川崎村の住民を説得し、自らが開発した勘助島へ田地を与えて移らせ忠明の要請に応えた。

義人勘助は実話か

寛永十八年(一六四一)この年は天候のせいで大凶作。飢死する者道をふさぐありさまであったという。この窮状を何とか救わんものと、勘肪は各村の庄屋らと奉行に日参して、貯蔵米の放出を陳情するも、奉行は、幕府の許しがないと応じてくれない。

勘助はついに死を覚悟して米蔵を襲い、五千余俵を奪って窮民に分け与えるという最後の手段に出た。

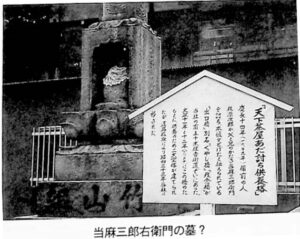

その後勘助は、奉行所へ自首。これまでの勘助の業績があまりにも多いため、幕府に決裁を伺う、それまで勘助島に蟄居という軽い処分。しかし、米蔵破りから十九年経過した万治三年(一六六〇)幕府は、勘助の功績を認めたうえで、米蔵を破った罪科は極めて重いとの理由で、斬死の刑を宣告、同年十一月二十二日に刑は執行され、七十五歳の波乱に富んだ生涯を終えた。

しかし一説には、「いくら勘助の勢力が強大でも、長時間にわたり幕府の貯蔵米五千俵を盗み出すのは不可能だ、それは当時の役人が、幕府の命令を待って蔵出ししていたのでは間に合わない、そこで勘助の任侠を見込んで瓷み出させた、だから勘助島流刑という味な処置になったのだ、戸籍上、形式的には断罪として取り扱われたが、事実は平穏な余生を送ったのだ」という。

別にお家再興の悲願が

そこで、私の推理なのだが、木津川両岸における新田づくりの最盛期は元禄の頃で、津守・加賀屋などすべて両替商などで大儲けした商人の新たな投資先としてやられている。幕府には地代金が入ってくるし、後々年貢も取れるわけである。

しかし、戦国の時代の新田づくりは主として隠匿武士の再起の拠点づくりとしてやられることが少なくなく、新田義貞八代目が事実とすれば、当然勘助の一家に従う一族があったのではないか。豊臣方や松平忠明らの要請に応えられたのも、この勢力が背後に控えていたからに違いない。

死後没収された田地は二十三町余、二百十五石で、当時の中位の村のほぼ一村の広さに近いというものであり、とうてい勘助一人でどうこうできるものではない。また当時、新田をつくっても一年にー、二戸位しか人が集まらなかったそうで、勘助が東照宮創建にあたって川崎村の住民をそっくり勘助島に移らせたことなどは、権力に便乗しての住民集めともみられ、したたかな勘助のお家再興戦略の一端がかいまみられる。そんな勘助が、幕府の米蔵破りなどの暴挙を血気にはやってやるはずがない、と私は推理する。おそらく後世の芝居の筋がつけ加えられて語りつがれてきたのだろう。

勘助が処刑された時代は幕府は慶安二年(一六四九)検地条例を出し、太閤検地が六尺三寸平方を一歩としていたのを六尺一分平方にあらため、一層の年貢とりたてをねらい「慶安の触書」を定めている。

勘助の処刑は、幕府による勘助島の田地没収と一族への弾圧が本当のねらいではなかったのではないか。

江戸で起こった「慶安の変」(一六五一)の首謀者由井正雪も楠木正成の子孫と称していた。封建社会の秩序が強化され、浪人が立身出世する余地のなくなってきたことへの不満は、大坂でも同じことであったはずだ。

【編者注】

同じテーマを扱った文章は、今昔西成百景(017)「木津勘助ゆかりの―敷津松之宮神社」 にもあります。