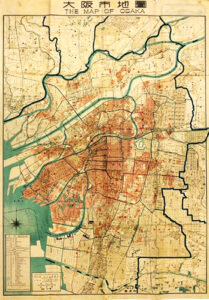

西成、浪速歴史のかいわいシリ—ズ(三)

◎鉄眼寺(瑞竜寺)(元町一―一〇)

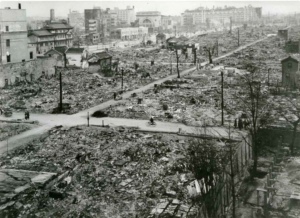

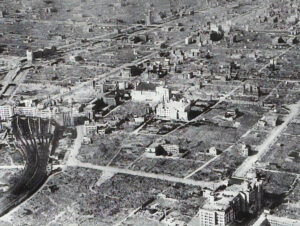

瑞竜寺は、黄檗宗萬福寺末にて薬師如来を本尊としている。寛文十年(一六七〇)難波村の信者らが薬師堂に鉄眼和尚を請じてその再興を図り、瑞竜寺としたが、俗に鉄眼寺と言われるのは、この鉄眼の再興による。昔は寺域も広大であったが明治維新後狭められた。仏殿禅堂のほか天王堂・祠堂・禅悦堂など有したが、戦災にて天王堂焼失を免れたほかほとんどの建物を焼失、現在の本堂などは戦後の復興によるものである。

一切経の出版に全力を

鉄眼は一切経という、仏教に関する書籍を集めた一大叢書にして、仏教に志しある者にとっては宝物として尊ばれるものが、其の巻数幾千の多きにつきわが国では出版が極めて困難であることから、この一切経の出版を一代の事業として成就せんととりくんだ。

広く各地をめぐり資金を募ること数年、ようやく出版に着手せんとした矢先、大阪に大洪水が起こった。

人を救うのが先だ

鉄眼は惨状を目のあたりにして「我か一切経の出版を思い立ちたるは仏教を盛んにせんが為め、仏教を盛んにせんとするは、ひっきよう人を救わんが為めなり、喜捨をうけたる此の金を一切経の事に費やすも、飢えた人々の救助に用いるも帰するところは一にして二にあらず、一切経を世に広むることはもとより必要な事なれども人の死を救うは更に必要なるに非ずや」と、喜捨せる人々に其の志を告げて同意を得、資金をことごとく救助の用に当てた。

苦心して集めた出版費はついに一銭も残らなかったが、鉄眼は少しも屈せず、再び募金に着手して数年、宿願の果たすのも近いと喜んでいるところへ、再び、近畿地方に大飢饉があり、人々の困苦は前の出水以上のものとなつた。鉄眼は再び意を決し、出版の事業を中止して、其の資金をもって力の及ぶ限り人々を救い又もやー銭も残さなかったという。

第三の募金に人々の感動

二度資金を集めて二度救援に使ってしまった鉄眼だったが、敢然として第三の募金に着手した。すると意外にも、鉄眼の深大なる慈悲心と、あくまで初一念をひるがえさない熱心さが感動をよんで、喜んで喜捨するものが続出、製版・印刷も着々と進んだ。

かくて、天和元年(一六八一)鉄眼が最初の募金を初めてから十八年後に至って、一切経六千九百五十六巻の大出版は遂に完成したのである。これが世に鉄眼版と称せられるもので、一切経の広くわが国に行われたのは、この時よりのことである。この版木は今は京都は宇治の萬福寺に重要文化財として保存され、現在でも大般若経や語録類が印刷されているという。以上が鉄眼寺の由緒である。

現代の「洪水・飢饉」

今、天災ではない人災としての、自民党政治のとんでもない悪政の結果、かつてない大不況がわが国をおおっている中で、特に大阪が深刻な影響を受けていることはかくしようもない事実である。

昨年の大阪市内の自殺者四百人、内西成区内で八十五人ときく。一昨年より倍

加しているという。

また、大阪市内の野宿生活者約一万人。大阪城公園も長居公園も昔日の観はなく、その結果、路上で凍死などで亡くなる人、年間に市内で約三百人。

以上は封建社会のことではない、自民党が常日頃からほこっている「自由社会・日本」で現実に起こっていることの一部なのである。

見直しは福祉・教育の切り捨てとは

一方、府政では、中ノ島に財界のための超豪華な、不要不急な国際会議場が、横山知事の公約に反して、七百七億円もかけて建てられている。この税金の額は一万人の野宿生活者が五年間野宿でなく最低生活できるだけの額である。市は「オリンピックの誘致」に、うつつをぬかしている。そして府・市共に、予算の見直しはもっぱら福祉・医療・教育に向けられているといるという。まったくの逆立ち政治の横行は目に余る。

「鉄眼は一生に三度一切経を刊行せり」のことばの重みをかみしめながら、瑞竜寺からミナミの雑踏へ 足を踏み出したらすでに夕刻であった。