憲法とりわけ第9条を守るため、9月9日9時9分に、聖天さんで鐘つきをします。ご参集ください。

今昔西成百景(027)特別編「西成の空襲」④

◎治安維持法下を語る

F.H.さん寄稿

私の夫F.Y.は、十四オで水平社の活動をはじめ、十六オのとき四・一六事件で逮捕されました。逮捕者の中で一番若かったと思います。

私は、一九二一(大正10) 年九月四日、浪速区栄町に生まれました。かっての西浜、渡辺村で、逃れてきた大塩平八郎を守ったことを誇りとして語り継いできた村です

父は靴職人で、半月勘定。一日と十六日に賃金をもらい、給料払いで生活していました。小学校に通ったのは一ヶ月だけです。米を買いに行ったとき「金もって買いに来い」とイヤミを言われ、自分で働きに出ることにしたのです。近所の共同工場で、牛の爪を油で圧縮したものを型抜きしてボタンを作るのがはじめての仕事でした。一日十銭ぐらいもらえました。

家は八十五軒長屋で、向かいに水平社の事務所があり、三才頃から荊冠旗につかまってデモによくついて行きました。ビラまきを手伝うと、一銭か、二銭くれるのがうれしかったです。

学校には殆ど行かなかったが、走るのが早く、水泳が得意なので、大会なんかの時は呼び出されました。四年生の時、高師浜から五キロの遠泳があり、十人が泳ぎましたが成功したのは私はじめ四人でした。

修学旅行には、先生が金を出し合って旅費と、小遣い五円くれてつれていってくれました。当時の五円は大金です。家族や近所への土産も買いましたが、たくさん残して帰り、家のおかずを買うのに使いました。

十三オのとき母が家出をし、私が十人の所帯を切り盛りしました。友達が化粧をしていても、自分はせず、夜中十二時まで兄の仕事を手伝い、兄が寝てからミシンの稽古をしました。三時近く、風呂屋のおじさんがもう湯落とすでと呼びに来てくれて風呂へ入り、ー時間くらい寝て起き出して朝の支度をしました。そんななかでもほがらかで、みなの世話を良くしました。十六の時には三人の兄に嫁持たしました。古着屋で紋付はかま借りて来たり、三々九度の杯もするなど、世話焼きました。貧乏が強くしてくれました。貧乏人のなかで生まれたことを誇りに思っています。

嫁に来てくれとYの母親から望まれました。「Yちゃん又ブタ箱やで」と近所でしよっちゆう噂になり、アカになんかあかん、何のとりえもない男やと、 まわりの反対もありました。お母さんはええ人で、近くでおかず屋をしており、やさしくしてくれました。こんなお母さんがほしいと思ったのです。ー九三九年十月十六日に結婚しましたが、Yと結婚したというより、お姑さんのところへ嫁入りしたんです。しかし、嫁入りしてからニヶ月月後に姑さんは子宮ガンでなくなりました。

水平社の活動家だったYは、治安維持法だけでなく、いろんな名目でしよっちゅう堺刑務所に入れられました。戦争が激しくなった時期には「物資統制違反」で逮捕されたこともあります。

一九四五年三月八日にYに召集令状が来ました。十二日に最後の面会に行きましたが、憲兵が十人くらいついてまわり、話もできないありさまで、トイレにいっしよに入って声をひそめ手ぶりで話しました。

三月十四日には大阪大空襲があり、親兄弟九人焼け死にました。私は子供を背負って木津市場に逃げ込みました。歩いていると後ろから「子供が燃えている」と声をかけてくれる人があり、あわてておろして火を消しました。

堺市の親戚を頼ろうと向かっていたときです。阪堺線の我孫子駅の近くでした。連れになっていた三人の親子が、目の前で米艦載機の機銃掃射撃ち殺されました。子どもがむずかり、一歩おくれたことで命拾いしました。本当に生き地獄でした。戦争では親近者を十一人亡くしています。兄の一人は沖縄の万座毛のガマで焼き殺されています。兄の遺骨をもらいに法務局へ行ったとき、兄を帰してくれと大声でわめき、ブタ箱へ押し込められました。御堂筋でも戦争反対の街頭演説をして、ブタ箱へ入れられました。

戦争反対の気持ちは教えられたものではありません。

結婚したときから特高につきまとわれました。太平洋戦争がはじまってから、ゆっくりご飯を食べたことはありません。二人の特高がいつも、ご飯食べる横についているのです。風呂屋までついて来ました。焼け出されて避難した小学校へも来ました。何でこんな目にあわされるんやと何度思ったことか。差別された口惜しさも、特高につけまわされた口惜しさも一緒です。

夫Yは一九九一年十二月二十一日に死去しました。彼から多くのことを教えられましたが、私は生涯それを守り、今では息子も孫も日本共産党員として活動しています。それが私の最大の誇りです。

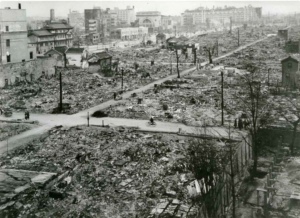

編者注】写真は、「御津八幡宮付近から道頓堀方面」(Wikipedia より)

今昔西成百景(026)特別編「西成の空襲」③

◎戦いのつめあと

K.J.さん寄稿

太平洋戦争が始まったのは、昭和十六年十二月、私が十オのときでした。

子どもなのでよくはわかりませんでしたが、 戦いが始まって間もないころは、威勢の良い勝ち戦のニュースばかりで、大人にまじって、自分も強くなったようで、うれしく思っていました。

そのうちに、 だんだん日常生活が不自由になって、食べ物も衣類もみんな配給制になって、何でも行列しなければ、買えなくなりました。

お米は一人一日、四・五デシリットルぐらい。ご飯の量を増やすため、 お米の中に大根やさつま芋、大豆をいれて炊きました。白いご飯をおなかいっぱいに食ベるということは、夢にもみられないことになりました。それにお魚も、野菜も配給で、とても栄養を満たす量はなく、みんな大変スリムな体をしていました。

食べ物ばかりではなく、家庭内の金属類も、鍋や釜だけをのこして、みんな兵器に変えるため供出しました。

もちろん、繊維製品も例外ではなく、衣料切符というものが発行されて、一年に一人何点と決められ、その範囲内で計画的に買い物をしました。タオルを買えば靴下が買えない。ズボンを買えば、シャツが買えない。だから、母親は、暗い電灯の下でいつも家族の衣類をつくろっていました。

昼は配給物資の行列に並んだり、乏しい材料で、少しでも楽しい食卓にしようと、それはそれは、大変な苦労をしていました。

そんな不自由にも必死に堪えて、「欲しがりません勝までは」「ぜいたくは敵だ」の合言葉をかみしめつつ、日本の勝利を信じて、ただただ一生懸命に奉公していました。

学生でも、勉強はできず、毎日軍需エ場で、勤労奉仕をしていました。

夜は、灯火管制といって、空襲をさけるため、外にあかりが漏れないように、電灯を黒い布でかこい、窓も全部黒いカカーテンで覆い、 家の中は薄暗く、外は真っ黒でした。今のようにテレビはなく、ラジオだけを頼りに、每夜じっと息をひそめて朝を待ちました。それでも空襲もなく朝まで寝られるのは幸せでした。

日本本土へも、敵の編隊が飛んできて軍需施設や民家に爆弾を落とし、焼火弾を雨のように降らせ、日本のあちこちで毎日のように損害がありました,大阪に空襲警報がでると、その都度防空壕へ避難しました。

そのころみんなの服装は、女性はズボンを太くしたようなモンペというものをはき、細長い座布団を二つ折りにしたような、防空頭巾をかぶり、男は学生服に似た型の黄土色の国民服を着て、脚にゲ—トルを巻き、戦闘帽をかぶり、男女とも、肩から鞄をかけ、胸には、自分の住所と名前・血液型を記入した白い布を縫いつけていました。いつどこで負傷するかもわからない毎日でした。

男は四十二・三才から十八オくらいまでの人は、全部戦線に送られ、毎日どこかで、出征兵士を送る「パンザイ、バンザイ」の行列がありましたし、町内の、あちこちには名誉の戦死をとげられた英霊をむかえる家が増えてきました。したがって、 町は、中高年の男子と、女性と子どもばかりになってしまいました。

女の人は苦しい家事のほかに男のしていた仕事もしなければならず、銃後の守りといって、 防空訓練や、本土決戦に備えて「えい、や—」と竹槍の訓練もあり各家庭ことに防空壕を掘るよう命ぜられ、家の中と空き地に壕をほり、 空襲警報が発令されると、みんな大急ぎで、 その中へ逃げ込みました。

その時間が長くなることを考えて、 ご飯やお茶、貴重品を持ち込み、じめじめしてかび臭い壕の中で小さくなって、肩を寄せ合い、息をひそめ、持ち込んだ鉱石ラジオのニュースに耳をそばだてていました。

そのころは、戦争の状態がますます悪くなり、都会は極めて危険でした。だから老人や子どもは、田舎へ疎開するように命令され、疎開する田舎のない子どもは、集団疎開をして、親と離れ、空腹で淋しい生活を強いられていました。

昭和二十年、私は十四才になっていました。学徒動員で、軍需品を作る毎日でした。

その日、三月十四日は、午前零時ごろ大阪に空襲警報が発令され、それはいつになく大がかりなものでした。急いで身支度をして、家族五人が自宅(現在橘三丁目)工場内の防空壕に避難しました。空襲はいよいよ激しく、午前二時ごろ、とうとう我が家に焼夷弾が落ちました.しかもそのうち何発かが家族の避難している防空壕を直撃したのです,壕の中はたちまち灼熱地獄となりました。

壕内の寒さに耐えるため、 冬服を着て、綿の入った防空頭巾をかぶり、マスク・手袋をつけて避難していましたが、 全身火だるまになり、必死で服や頭巾の火をはらいました。しかし、焼页弾の火はねっとりとへばりつき、なかなか消えません。

厚い服や、頭巾の部分は、どうにか無事でしたがマスクや手袋はあわてて脱ぎ捨てたものの、薄い布地を通して、顔と両手は既に重いやけどをおっていました。防空壕に居た一家全員が同じようなやけどをおいました。特に母は自分も火だるまになりながら、先に私の火を消そうとしたために、一番重いやけどになってしまいました。結局、父と母と自分は顔と両手に重度のやけどを、兄は耳、姉は左手にそれぞれやけどをおいました。

もちろん、家も工場も、ほとんど焼け落ちました 夜明けになって、外へ出てみると、 近くの家々も全焼または、半焼で、まだ煙がたちのぼっていました。焦げくさい臭いが一面に立ちこめ、自分たち同様に負傷した人々が、地域の赤十字救援隊へむかって歩いていました。

自分も救援隊て応急の処置を受けて.すぐに病院数箇所をまわりましたが、どこの病院も満員で、入院させてもらえませんでした。

しかたなく、みんな重傷の身で、岡山県にいた親戚の女医をたよって必死の思いで岡山までたどりつきました。そこでは大変親切に看護を受け、めいめいが、ある程度体力と気力を回復するまで、治療と援助を受けました。自分は、一年半お世話になって、大阪に帰ってきました。

二十年八月、日本が戦争に敗れて戦いは終わりました。大変悲しかった反面、もう空襲もないし、防空壕に入ることもない、夜も電灯を明々とつけられる、そんな安心感とうれしさもありました。

二十一年二月には父が急死しました。戦争までは父が鉄工所を経営し、母が助産婦をしていましたが、母はやけどで両手の機能を全く失いましたので免状があるのに、もう助産婦の仕事をすることもできなくなっていました。父の死で、我が家には収入の道が全くなくなってしまったわけです。

私は、もう自分が学校をやめて、働くしかないと決心しました。あちこち、五、六社も面接に行ったでしょうか、しかし、どこに行っても赤くひきつ ったケロイドの顔と、みにくく曲がって不自由な両手を見ると、採用してくれませんでした。

思いあまった私は、西成区役所へお金を借りに行きました。当時、そんな制度があったのです。しかし、まだ一五歳の私に貸してくれるはずもありません。生きていくために、なんとしてもお金を作らなくてはいけない。私はあせり、追い詰められていました。道路工夫でやっと採用され、一生懸命頑張りました。でも、この仕事でも、指の関節が不自由なこともあり、もたもたしていて、口ぎたなくののしられることもたびたびです。また、通勤の途中でも、顔のケロイドが人目につき、「猿がきた、猿がきた!」とばかにされたり、冷たい目で見られたり、悔しいことばかりの毎日でした。つい、その苦しさを母に訴えた時、母は「腕を磨いて、人を見返しなさい」と励ましてくれました。母にこう励まされてからは、ののしりも聞かず、冷たい目も気にかけないで、ただひたすらに働きました。

それにしても、自分の青春は、焼夷弾を落とされた日を境にして、真っ黒に塗り潰されてしまいました“必死に働く “目標も 、自分の手のなくなってしまった自由を取り戻すことでした。

昭和二十四年、ようやく手術をうけるだけのお金がたまりました。阪大で何年もかけて、四回の手術を受けました。その結果、右手の機能は、完全に回復しました。しかし、左手のほうは、親指、薬指、小指の三本が伸びないままとなってしまいました。

顔のケロイドもすこしはましになりましたが、口は三分の一しか開かなくなってしまいました。

不自由ながら、指を動かせるようになって、戦災で焼け落ちた父の工場跡に、卜タン板で囲んだ工場を復旧しました。使えそうな機械を修理して、ぼつぼつ仕事を始めました。父の時代のお得意様が、同情から、 多少の仕事をまわしてくれましたが、生活はまだまだ苦しく、新しい仕事を求めようと、あちこちの会社を回りました。しかし、ケロイドにひきつる顔と、不自由な手、まだ年若い自分を見ては、だれも仕事をくれません。それでもこりずに何度も何度も訪問を繰り返し、誠意をもって頼みました。そのうち、ようやく人柄をわかってくれたのか、少しずつ仕事がくるようになりました。仕事をさせてもらえば、技量がわかってもらえ、次の仕事もまわしてもらえました。そうして、だんだんとお得意様をふやして、現在にいたっています。

私は、戦場へは一度も行っていません。それでも、この戦災のために、どんなに苦労をし、血の出るような思いに苦しめられてきたかわかりません。

今は物資があふれ、 お金持ち日本といわれ、平和に慣れて、人々の行為や考え方に、時に「これでいいのかな」と思うこともあります。

勉強したくてもできない。おなかがすいても食べ物がない。服がやぶれてもつくろう布さえない。夜は灯もつけられない。レジャ—など思いもよらない。すべてに耐えても命の保証さえない。夫や父親をなくした不幸な家庭、戦争で病気や障害をおった人々 家を焼かれ道端で寝る人々。家族をなくした戦災孤児。こんな生活や、人間たちの姿が私には忘れられません。今日の平和は、この犠牲の上にあることを忘れないでくたさい。

これからは国際化の時代、世界から笑われない、力強くて、賢い日本を築くのは、君たちの仕事です。どうか戦争を忘れずに、平和のありがたさをかみしめて暮らしてください。

急告】17日(土)午後、小児科休診のお知らせ

8月17日(土)午後2時からの小児科は、都合により、休診いたします。ご迷惑をおかけしますが、よろしくお願いします。なお、8月19日(月)からの小児科は、従来通り診察いたします。

今昔西成百景(025)特別編「西成の空襲」②

◎忘れられない室戸台風と空襲、そしてなつかしい玉出のくらし

F.R.さん寄稿

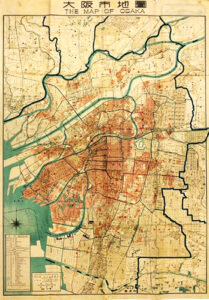

編者追加・注】左図は、室戸台風で全壊した四天王寺の五重塔(Wikipediaより)、右図は、戦災焼失区域明示大阪市地図・昭和21年(1946)大阪歴史博物館蔵

昭和九年、その頃父は京阪電車に勤めていて、一家は吹田市岸部の社宅に住んでました。木津で「簾屋」をしていた祖父が亡くなったので、仕事のかたわら、店を継ぐ決心をした父は、親類の口利きで玉出本通り四丁目五七番地の家を借り、一家は引っ越しました。同時に兄は玉出第三尋常小学校(現千本小)の高等一年に、私は同校小学一年に入学しました。当時現玉出小学校を玉出第一、現岸里小学校を玉出第二とよんでいました。

引つ越してきた家は、 間口は五枚扉で庭が広く、裏では「葦」を入れる倉庫の他に畑をつくり、なお自転車の練習が出来ました。「すだれ」と一口に云っても、家の前に立て掛ける「草簾」からまんじゅう屋の蒸し器の「す」や、家の中で使うふちにへりを付けた「御臓」や「衝立」など多種多様で、ほとんどが注文でした。材料の「よし」や「がま」の芯や「すすき」などは大正区の三軒屋から、大八車で運ばれてきました。

寸法取りをして作業の段取りをするのが父で、道具を使って手作業で作るのが母と仕事の役割分担が決まっていました。季節商品でもあり、需要期には大忙しで「葦」を干したり、皮をむいたり、長さを揃えたりするのが子供たちの仕事になり、一家総出で働き夕食はいつも夜の九時、十時になっていました。この頃のことが、私の一番楽しい思い出になっています。

この年の九月二十一日に室戸台風が大阪を直撃し、 玉出第一尋常小学校の校舎が倒れて兄が死亡しました。この日は朝から雨が降っていましたが、兄は友逹と一緒に元気良く学校に行きました。当時同校は二部制をとっており、私たち低学年は昼からの登校でした。午前八時頃より風雨が强くなり、 すぐに屋根瓦が木の葉のように舞い飛ぶ程の猛烈な台風となり、八時五分にはついに瞬間風速六十メートルを超える記録的なものとなっていたそうです。

台風が通過してから、近所の子供らが帰ってきて、学校が倒れたと聞いて人々がさわぎだしました。兄が帰ってこないので母が心配して、もしやと思い、勝間街道の阪南病院に見に行ったがわかりませんでした。実は千本通りの角の宮本医院に収容されていたが、気が付かなかったのです。

ほどなく兄の遺体が担架で運ばれてきました。私はショツクで熱を出して、山口医院の先生に往診に来てもらい、リンゲルを打ったことを覚えています。担任の先生の話では、「危ないから出て向かいの校舎に移れと云って一旦は教室を出たが、彼は極度の近視のためメガネが雨でくもって見えなくなるので、傘をとりに戻ったのではないかと思う、その直後に校舎が倒れた」ということです。この日同校では九名の子供が死亡、重傷二十四名、軽傷六十名という突然の大惨事となったのです。

空襲前の生根神社周辺は、神社の西隣が光福寺つづいて郵便局、洗い張り屋と並び、その隣が私の家で、更に西へ化粧品屋、表具屋、下駄屋、サンパツ屋でした。その横手の露地から「十軒さん」と呼ばれる長屋が南に向かってあり、十軒さんの西隣に饅頭屋さん、その横に町会長の藤田さんの大きな屋敷、岩見医院、材木屋、和ローソクをつくっていた店。露地を挟んで雑穀屋から数軒の住宅を経て、大江の油屋さん、更に西へ米屋、ハ百屋、住宅があって土手と呼ばれていた道路があり、それに面して馬力屋、鉄工所、住宅が軒を並べていました。その裏に十三間堀川があり、橋が架かっていてお盆の精霊流しには、橋の下に伝馬船が来ていました。

生根神社の前の捋源寺から西へ、道路に面して門構えの家が並んでいて、酒屋、小川燃料屋、釣具屋住宅があって「東青果市場」があり、更に西へ行って「西青果市場」がありました。

生根神社から東へ国道二い六号線の間にも、歯科医や骨接ぎ屋があり、玉出本通りに映画館をもっていた家を挟んで、角に薬局がありました。玉出本通りの向かいの角が牛乳屋で、数軒おいて戦後洋服の月賦販売でおなじみの日丸さんがあって隣が質屋、更に商店があって細い露地を挟んで西へ誓源寺へとつづいて行きます。近くに風呂屋も数軒ありました。もちろん、現在の玉出中学校や玉出西公園はなく、かわりに住宅や店舗が密集していました。 ・

国道より東側の玉出本通りは商店街で、映画館や公設市埸、領木百貨店等があり、帝塚山の方からの買物客も多く上品な雰囲気のあるところでした。

当時の生根神社の境内には小山の様な盛り土があって、子供たちのあそび場になっていました。

昭和十八年七月、私が盲腸炎から腹膜炎になり、大熊病院に入院したとき、看病に来てくれていた母がよく咳き込むようになり、診察の結果喉頭ガンと判り、市大病院に入院しましたが帰らぬ人となりました。以後は父と私と弟の三人で暮らしていました。

昭和二十年三月十三日午後十一時過ぎ、警戒警報になって大正区の方が燃えて空が赤く染まりました。空襲警報が発令されて間もなく、焼夷弾が雨のように降ってきました。隣の洗い張り屋のお父さんが防空壕へ入れと云ったので、娘さんが家から出たところに焼夷弾の直撃を受けました。「娘がやられた」というお父さんの悲痛な叫び声は、いまでも耳に残っています。その声をききながら、私と父は「火たたき」で懸命に火を消していましたが、弟は早く逃げようと云っていました。光福寺の本堂がものすごい勢いで燃えはじめ、これはだめだと、父は警防団の鉄かぶと姿で自転車を押して、私と弟は防空頭巾の上に布団をかぶって国道を住吉の方へ逃げました。途中人はあまり見かけませんでしたが、ただ道にきれいな着物が散乱しているのが不思議でした。道路のあちこちで焼夷弾が燃えていました。逃げる途中で夜が明けて来たので、家へ引き返すことにしました。帰ってみると家は焼けてなく、里庭にあった大きな楠も燃えつきていました。やがて焼け跡に人々が帰ってきましたが、なすすべもなく、しばらくはみんなぽうぜんと立ちすくんでいました。

この空襲で、国道から西側の玉出の中心部分(旧勝間村)は全焼しました。

今昔西成百景(024)特別編「西成の空襲」①

がもう健の郷土史エッセー集「今昔西成百景」に掲載された「西成の空襲」の手記を数回に分けて、掲載します。手記の投稿者は、イニシャルにとどめ、文中の人名も、同様にしたところがあります。

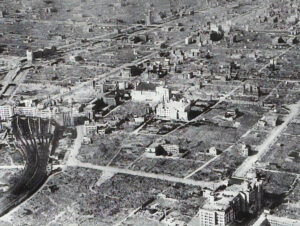

図は、「第1回大阪大空襲による被災地域■赤の地域」(「大阪市内で戦争平和を考える」から、部分切り抜き)

西成の空襲

昭和二〇年一月一九日午前〇時、B29一機が津守町に爆弾を投下したのが西成の空襲の最初である。

つぎに二月九日午後八時五七分に、辰己通り、津守町が爆撃された。三月一三日午後十一時三〇分頃から約三時間にわたるB29、約九〇機による大阪市中心部への本格的な大空襲では、西成の被害状況は、全半焼戸数一万四四六一戸、罹災者数五万七九一七人、死者二四六人、重軽傷者二四ー七人となっている。その後六月一日、一五日、二五日といずれもB29による焼夷弾、爆弾の被害を受けた。

なお、戦災により罹災した区内の、王要建物は、西成警察署、今宮市民会館、花園・橘・西天下茶屋各公設市場、市営今宮・玉出各質舗、府立今宮工業高校、大日本紡績津守工場、 岸里・長橋・開各国民学校。

西成で三度空襲に

M.M.さん寄稿

昭和一九年、私が中学校三年生の年になると「学徒動員」で軍需工場へ応援に毎日通うことになりました。その日から学校や教科書とは無縁の「学生生活」が敗戦後まで続くことになったのです。

私の動員先は住之江区に現在でもある三井造船藤永田造船所でした。南開の家から出島行きの阪堺線で通い、作業現場では朝から夕方まで船のスクリューの研磨作業をやりました。まわりは兵役を免れた年輩の人や身体の少し不自由な人、そして捕虜のオランダ兵や朝鮮の人がいたのを記憶しています。

話し相手の友達もいない暗い「青春時代」でした。

敗戦までの間で藤永田以外に和歌山の海南の山の上に壕を掘る作業にかり出されたことがあります。つらい作業でしたが、動員された学生達が一緒に集められ醤油蔵にむしろを敷いて「宿舎」にしたため、久しぶりの級友たちと一緒のひとときを過ごせたことを覚えて います。

そういう特別の機会をのぞくと本当に何の楽しみもない時代でした。働き終えて家に帰ると電灯に黒い布をかぶせる日が増え、唯一の娯楽のラジオも「大本営発表」と軍歌しか聞こえてこなくなっていました。

昭和二〇年、 エ埸でも自宅でも相次いで空襲に合うことになったのです。

空襲を最初に経験したのは後に『大阪大空襲』とよぱれることになる昭和二〇年三月一三日未明のものです.

生まれ育った南開の家の周辺か跡形もなく焼け落ちました。

真夜中、 空襲の知らせにあわてて家財を荷車に乗せ、一旦自分の部屋に本を取りに帰った私は、窓ガラスが燃えるように真つ赤になっているのを見て足が震えたことを今でも記憶しています。

気がついたところは畑の真ん中でした。近くの牧場から、角を火に巻かれた牛が狂ったように逃げる姿が目に焼き付いています。

四、五時間経ち夜が明ける頃にまわりを見ると、家財を積んだ荷車も、住み慣れた町並みもみんななくなつていました。焼け跡の金属は溶け、アメのように曲がっていました.私の家だった場所に立つと、こんなに狭かったのか」と思いました。

近くの今宮第七小学校の校庭には真っ黒になった死体が山のようにつまれていました。近所の人の安否もわからず、自分が生きているのが不思議に感じたものでした。

その日、すすだらけの真つ黒な姿で南海線に乗り、 岸和田の親戚を頼って焼け跡を離れました。

柳通りの西の端「阪南ゴム」の隣、向かいが千本北の岡島金物店の家(当時柳通り七丁目)で受けた空襲は油脂焼夷弾による被害でした。特に記憶に残っているのは雨の日の後などになると、まるで火の玉のような炎が上がったことでした。あれは焼夷弾の中に含まれていた”黄リン” (?) が発火して起こる現象だったようです。

空襲体験はまだ続きます。学徒動員先であった藤永田造船所にも昼間に大がかりな爆撃がありました。現場で海防鑑のスクリューの歯車を研磨していたときです。

最初は会社の防空壕に飛び込みました。しかし爆撃は激しくなるばかりです。とにかく逃げました。北加賀屋の工場から天津橋方面に向け必死になって逃げました。なぜか飛行機の臭いがしました。木津川筋の造船所全部が燃え上がり周囲は真っ黒の煙が覆っていました。

住之江公園にたどり着いたときやっと自分が裸足であることに気づきました。死体の山を見たのもこのときでした。ー五歳の時の思い出です。

終戦は藤永田造船所でむかえました。昼に集められた私たちに何を言っているか分からないラジオ放送が流され、「戦争負けたらしいで」との誰かの声でいつのまにか三々五々自宅へと帰ることになったそのころ四国松山に疎開していた弟や妹たちは大阪に引き上げる途上で伝染病の大量発生と出会ってしまい香川県観音寺でその年のーー月まで隔離されていました。このときまだ一歳だった一番下の妹が亡くなりました。

大阪の私たちも焼夷弾が落とされた家(柳通り七丁目)に住み続けることが出来なくなり、当時父が借家として持っていた柳通り六丁目の家へ引つ越すことになりました。現在の場所で言うと西天下茶屋の駅から柳通りに抜ける商店街の豆腐屋さんのところです。

戦後の生活は男の子が私を入れて四人、妹たちが三人の七人の子供を育てる大変なものでした。

父は青果ものを荷口に積んで行商を始めましたがそれだけでは足らないのは明らかでした。結局八軒持つていた借家を売却し生活費に充てたようです。しかも当時の家の値打ちは非常に低く、今では考えられないことですが家を売った代金はミカン箱に入った石鹼と交換されたのでした。その石鹼が現金や食べ物へとかわっていったのです。

まさに”売り食い“の時代それが私たち一家の戦後のスタ—卜でした。

今昔木津川物語(017)

西成、浪速歴史のかいわいシリ—ズ(二)

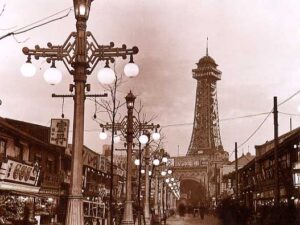

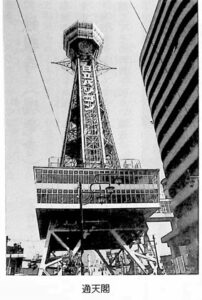

◎通天閣 (恵美須東一)

近くに住んでいながら、通天閣にはあまり昇ったことがなく、大変申し訳なく思っている。しかし、私の人生にとっては矢張り通天閣は、なくてはならない「登場人物」の一人にちがいない。

旅行や出張から帰ってきたとき、電車の窓から通天閣の姿が見えてくると、肩の力が抜けていくように感じるのは、決して私一人ではないと思う。

高度成長のシンボルか

そして、私が一番印象に残っているのは、まだ南海電車に住吉公園行の各駅停車の路線があったころ、毎週のようにナンバに出ては千日前の「はつせ食堂」で大盛りのきつねうどんをかきこみ、セントラル劇場かオリオン座で、二本立ての洋画を見るのを楽しみにしていた頃のことである。

ある日、まだ映画の世界から戻りきれないままに、鈍行の電車の窓から眺めた新世界の夜空に、こつぜんとしてネオン輝く新通天閣が出現したのである。

車内にはどよめきと歓声が起こったが、私にはその巨大な建造物が何か資本主義の象徴のように思えて、反発して、無視するような態度に出たのを今も記憶している。堺商を卒業後、十数ヶ所の職場を転々とし、やっと南津守の名村造船所の臨時工として落ち着き、本工採用を目指しながら、一方で労働運動に関心を持ち始めた二十歳前後のことであった。

「千人針」も弾圧された

実は私には、戦前の通天閣に昇った経験がある。

しかしその時の通天閣は暗く、重たく、冷たく、不気味でさえあった。

私は母とその母である祖母と三人で夜の通天閣に昇ろうとしていた。しかし、いくら待っても二人が来ないので見にいくと、二人は通天閣の入口で「千人針」の女性達にかこまれ、懸命に白い布に赤い結び目をつくっている最中であった。

戦前、召集令状が送付されると男たちは、それを拒否することができず、数日のうちに問答無用で軍隊に入営させられた。

その妻、母、姉妹、恋人達は、たてまえはともかく「生きて帰ってほしい」と心の中で願わぬものはいなかった。「武運長久」を祈るとして千人針はつくられたが、本当は彼女達の思いが具体的に表現できるぎりぎりのものであった。

一方、贈られる側の兵士達にとつても、迷信をこえて肉親や恋人達のぬくもりが残る唯一の形見となったのである。

ところが憲兵隊では、この千人針を出征がスパイに知られるとして、停止せよとの秘密命令を出し、愛国婦人会や国防婦人会にも、協力をしないようにと圧力を加えてきていた。そのため出征家族の女達は時間に追われて死に物狂いでかけずりまわった。

千人針は千人の女の結目が必要だが、寅年生まれの女は「虎は千里を走り、早く行って早く帰る」にひっかけて、特にその年齢の倍だけ結目をつくってよいというので、寅年生まれの祖母が足止めをくっていたのである。

大阪の街の見納めに

初代通天閣のエレベータ—は、まるで鉄の檻のようで、展望台から大阪の街がどれだけ見渡せたかもまったく覚えていない。どうしてそんな時期にしかも夜に、母と祖母がなぜ通天閣に昇ったのかも不明である。

故人となった両人に今更聞きようもないが、ひよっとしたら大阪が大好きだった親子が、ひそかに最後の別れを告げようとしたのかもしれない。

通天閣は軍部に抵抗した

この通天閣もー九四四年(昭和十九年)二月には解体され三百トンのくず鉄となり、金属献供運動の一環として供出されたのであるが、実はその一年前に新世界の大橋座という映画館から出火し、通天閣も真つ赤に焼かれ使いものにならなくなっていたのである。

通天閣はその前に、自慢の長身が空襲の目標になるとの批判をかわすために、全身に迷彩をほどこすなどの必死の抵抗を試みていたのであり、決して軍部の圧力に屈して解体を許したのではないということを、歴史の真実として知っていてほしい。

編者注】画像は、一代目と二代目通天閣(Wikipedia と原本より)

今昔木津川物語(016)

西成・なにわ歴史のかいわいシリーズ(一)

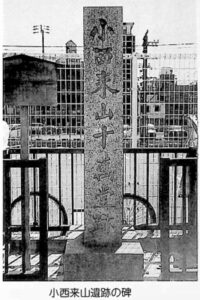

◎俳人 小西来山 (恵美須西ニ- ー)

涼しさに四つ橋をよつわたりけり

来山

大阪特有のタ凪に、たらいで行水をして汗を流し、浴衣姿でうちわを手に、めいめいの家から長いすなどを持ち出して、夕涼みをする。向う三軒両どなりとの交流も、このとき適度に行われる。これが、大阪の下町の、各戸にクーラーが入らなかった昭和三十年代中頃くらいまでの、生活のチエであり、風物詩でもあった。

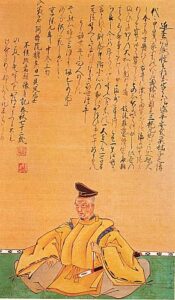

江戸時代の大阪を代表する俳人、小西来山は、先の句にみられるように船場の薬種商に生まれ、名を伊右衛門、俳号を来山、雅号を十萬堂と名乗った。

井原西鶴、与謝無村、小西来山はいずれも大阪商人の出身で、来山は井原西鶴とは同門で、来山が弟分にあたる。

野暮な奉行に追放され今宮へ

この来山に、正徳四年(一七一四)の暮れに思わぬ災難がふりかかってきた。

お奉行の名さえ覚えず年くれぬ

来山

年の暮はだれでも忙しいまして商人にとっては必死である。たまたま、その暮れに大阪町奉行の人事異動があったが、商人にとってはそんなことは知ったことではないと、思わず一句詠んでしまったのだろう。

ところが、これが奉行鈴木飛驛守の目に止まり、奉行を軽んずる句を詠むとは何事かとばかり、船場からの所払い処分を、うけることになる。

やむなく来山は、店を子にまかせて、今宮戎神社の近くに十萬堂と名付けた隠居家を建て、一層作句活動にはげむ。田園風景豊かな今宮の自然にいだかれて、来山は移ってから二年後の亨保元年 (一七一六)六十三歳の生涯を終えた。

著書として「大福寺覚帳」「今宮草」などを残している。

小西来山句集より

見返れば寒し日暮れの山桜

春風や堤ごしなる牛の声

時雨るるやしぐれぬ中の一心寺

尚、小西来山の遺跡の碑は、阪堺電車恵美須町駅西側にある。

知名度だけで中味がないのでは

さて、今度の一斉地方選挙では、大阪府知事に知名度抜群の現知事が再選されたが、果たしてこれでよかったのかと思わざるをえない。

テレビの画面ではよく知っているが、現実には会ったことも話したこともないというのが府民のほとんどのはず。まして今回は「公約はない」というのだからこの知事に知名度だけで白紙委任をしたことにならないだろうか。

明らかなことは、財政赤字のため福祉・医療・教育の予算は切り捨てるが、財界のための大型開発事業は計画通り進めるという、自民党型の府政を強引に行うという政治姿勢のみ。その結果は、府と府民の暮らしが共倒れになることだけははっきりしている。

名前を覚えられずに怒る奉行も情けないが、中味がなくても通用する知事の府政の方がもっと恐ろしい。

「西成でも山は動いた」

一方、幸いにして私の方は八年ぶりに返り咲くことができた。当選後いただいたハガキの中に、「永年の地道な努力が実を結ぶのだという事実を見せて頂き、感動しています」と書いてくださったのがあった。

選挙戦の終盤に入り、自民党現職の陣営が、激しく巻き返しに出てきたときに自分たちの生き方の問題として、数千の人が自発的に票をひろげて立ち向かって下さっていることを実感した。

「ついに西成でも山は動いた」、私達は感動と感謝の気持ちを表現する言葉もなかった。

公約と区民要求実現のため、大阪と西成をよくするために、今こそカ一杯がんばりたい。

がもう健の〉次郎と友子の「びっくり史跡巡り」日記 第22回・第23回

◎「尼崎の「広済寺」に近松門左衛門の墓

今日の二人は東海道・山陽本線尼崎駅で下車している。

「近松公園南側に広済寺があり、境内に近松門左衛門の墓がある。近松門左衛門は音曲の名人竹本義太夫と協力して、人形浄瑠璃を発展させた。京都や大坂に住んだが、広済寺との関係が深く、近松と妻の墓がこの寺にあるのは、当時芸能人や商人に広まっていた妙見信仰と関係が深い。広済寺隣の久々知左男神社は、当時久々知妙見とよばれ、大阪の能勢妙見と並ぶ霊場としておおいに栄え、広済寺はその神宮寺であつた。広済寺の開山講にも近松の名が見られ、しばし立ち寄って執筆にあたったともいわれる。尼崎市は近松門左衛門を市を代表する文化人として顕彰し、多くの文化行事を行っている。ー九七五(昭和五十)、広済寺の隣にゆかりの品々を展示する近松記念館が開館し、周辺も近松公園として整備されている。また市内の園田学園女子大学には近松研究所がある」とガイドブックは紹介している。

一方、大阪市中央区のマンションとガソリンスタンドの狭い敷地の奥に、大坂の文化の誇りである近松門左衛門の墓一つだけぽつんとあるのがいかにも不釣り合いだ。

近松門左衛門はもとは武家の出であった。本名を杉森左衛信盛といい、祖父は豊臣家に仕え父は松平忠昌に仕えたが、のち牢人として京都に移り住んだ。近松は承応二年(一六五三)に生まれ、長じて、公家の一条恵観へ仕えた。また母方は、松平忠昌の大医の娘でこの母方の教養を受けることがあった。

彼が二十歳のとき、主君恵観の死に会ってから武士という身分を捨てた。その後、近江の近松寺に遊び、近松の名はそこからとった。

「彼が公然とかぶき作者として名を記したのが、三十三歳のとき、以後二十年間、ほぼ三十余篇を書いたが、その多くは名優坂田藤十郎のためなのね」

「人形浄瑠璃における近松の名は貞享二年(一六八五)大坂道頓堀に竹本座を起こした竹本義太夫のための『出世景清』を書いた時をもつて世にあらわれる。さらに、元禄十六年(一七〇三)にはじめて浄瑠璃界世話物という分野を確立したのが『曽根崎心中』なんだ」「近松の作品と確定できる浄瑠璃作品は、時代物七十編、世話物二十四篇そのほとんどが初代と二代の義太夫のためにあたえたものなのね」

「近松が出て『昔の浄瑠璃は今の際分同然いて、花も実もなきものなりしを、某出でて義太夫へのうつりて作文さしより、文句に心を用いる事昔にかわりて一段高く』と自負しているが、たしかに近松に至って浄瑠璃は『活きて働く』こと、『文句は情をもととする』、ところに変わった」「近松はまた『芸というものは実と虚との皮膜の間にあるもの也』と『虚実皮膜論』に残しているね」「当時の人形芝居はまだ一人遣いであって、今日の文楽のような三人遣いではなく、人形を見るというよりは浄瑠璃を聴くものとして迎えられた」「お兄さんはどうなの」「ディサービスから毎日日報が届くので状況がよくわかる」「行き届いているのね」「子供の保育所時代を思い出すよ」「何年前」「…」「またね」

編者注】近松門左衛門の墓所は、複数説あり、決着を見ていない。それだけ、彼の作品は、人々から親しまれ、その死は、人々から悔やまれらたのであろう。

今昔西成百景(023)

◎生根神社--だいがく

「当社は旧玉出町全町の氏神社であるが、もとは現存の住吉区住吉町の通称奥の天神社といわれる生根神社の分社で、いつの頃からか分幣の上独立した」(西成区史)

生根神社の夏祭りには大阪府文化財の指定をうけた台舁がでて賑やかである。

雨乞いの祈願が成功

台舁については生根神社の伝によると、往昔清和天皇の御代、干害著しく稲作、綿作ともに枯死寸前の状態となった時、農民が住吉の竜神大海神社前で日本六十六ケ国の一の宮の御神灯六十六張と鈴六十六個をつけ高さ二十八間のものを立て雨乞いの祈願をしたところ大雨をもたらしたので農民大いに喜び、これに台をつけて舁ぎ、太鼓を打って氏地を巡遊して神恩奉謝の意を表したのがその始めである。

この台舁は昔、玉出に十四台あったといわれ、明治初年には六台に減り、さらに五台となり、この五台もやがて廃止されたが、その後三台だけ復活、これが戦争前までつづいた。現在残る一台はそのうちの一台で岡山県下に疎開して戦火を

免れたが、他の二台は惜しくも戦災で焼失したという。

一台を百人で担ぐ

「大阪市史」の祭礼の項でも、天神祭・住吉祭につづいて西成の生根神社の台舁

が挙げられており、由緒あるものとして評価されている。

それにしても、一台の台舁を百人からの男が担いだというのだから、大変な活力が地域にあったということになる。人ロ・世帯の推移からみてみると、玉出では昭和四十年は四千五百六十五世帯でー万三千七百十七人、平成七年は五千四百二十五世帯でー万四百七十六人、ー世帯当りの人員は三人から一・九三人と変わっている。このことから考えられるのは、一人住まいのお年寄りがアパ—卜に、独身の若者がワンル—ムマンションに集まって来ているということか。

子供は地域の後継者

子供のいる世帯が玉出に住みにくいのと、玉出に公営住宅がないということとは決して無関係ではない。そしてこのことは昭和四十年に一世帯当りの人員が三・三二人であったのが平成七年には一・九二人になつてしまった西成区全体にもいえることでもある。

「調和のとれた町づくり」をすすめていく立場からすれば、一世帯当りの人員が二人をわったということは危機的状況といわねばならない。根本的な対策を講じなければたいへんなことになる。ちなみに公営住宅の多いお隣の住之江区は、二・六五人である。

四十年前の玉出で

私は十九オのひと夏、生根神社の近くの内職幹旋所で働いたことがある。バラックづくりの工場で内職先に持っていく材料の紙を折ったり、のりをたいたりした。むしぶろのような工場をでて自転車で配達にでると、ほっとして一番安いミカン水をよくのんだ。

当時の西玉出は、空襲の焼け跡と畑とが入り交じって雑然としていたが、見通しだけはよく、なんだか広びろと感じられた。内職をもって行くと先々で、戦争に反対し弾圧をうけながらも、地域の世話役をして慕われていた日本共産党員小倉温治氏の党葬が先日おこなわれたことを知らされた。