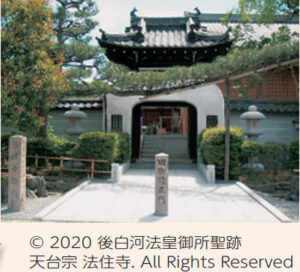

◎ 十八、誓願寺に「西鶴の墓があった!」

今日の二人の史跡巡りは、大阪市中央区上本町四丁目の誓願寺に来ている。

この寺に墓がある井原西鶴は、近松門左衛門や松尾芭蕉と並び、元禄時代に町人世界を写実的に表現し、明治以降の作者にも強い影響を与えた浮世草子作者である。また、俳諧師でもあった。

西鶴の墓が世に知られたのも、西鶴に傾倒していだ明治時代の文人幸田露伴が、境内の無縁塔にまじっていたのを発見したことが端緒になっている。

井原西鶴(寛永十九年・一六四一年)は大坂の富裕な町人であった。

しかし、「僧にもならず世間を自由にくらし」と当時から云われていたように、単に楽隠居ではなく、町人社会からもある程度自由に生きて、愛欲と金の世界を描きだした。

今日は友子から会話を始めた。

「西鶴の最初の浮世草子『好色一代男』は、江戸で松尾芭蕉が『風雅』を求めて新しい動きを始めたことに対して、西鶴は『転合』精神で新しい世界を開いたのね」

次郎はそれに答える。

「一代男は『源氏物語』の滑稽化であり、好色の英雄・世之介を生み出した。世之介は九州から奥州まで遍歴して、地方の性風俗・売春風俗を誇張、滑稽化しながらもリアルに哀れにとらえている」

友子も負けじとこう話した。

「一方で、島原・新町・吉原という三都の遊里での恋を、実在の吉野太夫をモデルにして描きだしている。実説によれば、吉野は富商灰屋紹益に千三百両で身請けされ、寛永八年に退郭し灰屋紹益の妻となったけど、謙虚な人柄だったらしい。京都市北区の常照寺には吉野が寄進したと伝わる赤門があり、墓地に夫婦の墓があるのね」

「西鶴はその後、『諸艶大鑑』『好色五人女』『本朝二十不孝』『好色一代女』、説話物として『西鶴諸国ばなし』『懐硯』、町人物として『日本永代蔵』『世間胸算用』がある」

「西鶴の方法には、記録映画の手法に近いものがあり、小道具を拡大して貧民街の生活を浮かび上がらせるなどリアルさがある。矛盾に満ちた現実を、悲喜劇的にたくましく生きていく庶民のエネルギーが支えになっているのね」

元禄六年(一六九三年)、西鶴は五十二歳でその生涯を閉じたが、その年の冬、門人が遺稿集「西鶴置土産」を出版している。

辞世の句は「浮世の月見過ごしにけり末二年」、最後の病床で西鶴は、この置土産を書いていたのであろう。

帰り道、次郎はお決まりの近況報告を行った。

「私は、最近『認知症の人のつらい気持ちがわかる本』を熟読しているよ。理解すれば寄り添い方と介護のコツが見えてくる、と書かれているが、納得だね」

友子は明るい表情で「次郎ちゃんは何でも積極的に取り組むからえらい!感心するよ」と優しく手を叩いた。

「なんで俺が…と、被害者意識だけでは心身共にもたないから、自衛の策だよ。友ちやんと史跡巡りでストレス解消も出来るし、本当に感謝しているよ」

「私の方こそ、ありがとう。今まで知らなかったことが、毎回のように理解できてびっくりの連続。これからもよろしくね」

「こちらこそ、ではまたね」

次郎は頭を軽く下げ、電車の改札へと向かった。