◎玉出四ヶ寺(西成区玉出西)

今も玉出にある光福寺・長源寺・誓源寺・善照寺は俗に玉出四ヶ寺と称し、 織田信長と本願寺派の間の石山合戦の際には、この玉出四ヶ寺が勝間村(玉出の旧称)に本願寺派の砦をつくり、出城の砦と協力して信長の軍勢とたたかったという歴史がある。

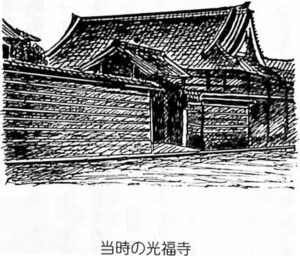

「勝間御堂」の光福寺

昭和四三年発行の「西成区史」には、光福寺は吉祥山光福寺と号し、真宗仏光寺派に属する。創始は、同寺によれば嘉祥元年(八四八)小野たかむらの発願により、奈良興福寺の別院として住吉玉出の里に創建、松林山興福寺と号したが、元応元年(一三一九)門信徒の要請により建物のすべてを勝間村に移し光福寺と改めた。元弘二年(一三三二)時の住職円槿上人、真宗仏光寺派了源上人に帰依し宗派を真宗と改めこれを当寺の中興とした。寺宝・古文書等は元和元年(一六一五)大坂夏の陣を避けて高野山に疎開させたところ疎開先で火災にあい、そのほとんどを焼失、さらに太平洋戦争で残る諸物品も堂宇と共に戦火を受けすべて焼失した。

なお旧幕時代には仏光寺門跡に所属する院家寺院として摂津の国院家や「勝間御堂」と称された。院家とは門跡寺院に所属する寺院のみが称し得る名称で、国院家とはその地方を代表する門跡寺院所属の寺とい、っことで、当時は大名等と同等の資格を有したという。

境内四百八十八坪にして本堂外六棟存す。

また境内墓地に「大江先生の墓」なるものがあり、これは大江元定(通称島右衛門)の墓で、無端斎藤土肥安信(積翠堂と号す)を師とし、揚心神道流の剣柔二道にすぐれ、吉田流の弓術をよくし後紀州侯に召抱えられ、勝間村に道場を開いて多くの子弟を薫陶した。寛政十一年(一七九九)九月五七オで没した。

片桐検地が善照寺で休息

善照寺は浄土真宗本願寺派に属し旭日山と号する。慶長二年(一五九七)創建元和四年(一六一八)十一月四日本願寺派に属する。

慶長一四年(一六〇九)片桐市正当地を検地の際休息所に使用し、その礼として三畝十四歩の土地を与えたと伝える。享保二年(一七一七)本堂改築、明治十四年寺坊改築、さらに昭和十二年書院鐘楼等新築し諸設備を完備したが、二〇年三月十三日の戦災のため本堂・庫裏-書院を焼失。境内二百十三坪にして本堂外四棟を存す。

最初の小学校が長源寺に

長源寺は海東山と号し、真宗大谷派に属す。開基は誓願寺と同じであり、明治六年二月には勝間村最初の小学校仮校舎として使用された。戦災で焼失。境内三百六十四坪、本堂外七棟を存す。

誓願寺は天来山と号し、西本願寺末にして永禄元年顕如法主の直弟円信の創建なり。境内二百七十六坪、本堂外四棟を存するも、 戦災で堂宇を焼失。

明治維新の犠牲者も

又、大正四年発行の「西成郡史」によれば、幕末の頃光福寺より一偉僧を出しぬ。名は宗中、学徳高く大志あり、二条・近衛諸家に出入りし、南船北馬殆ど席の暖まるなく、四方志士の間に奔走し、尊皇の大儀を唱う。明治十年薩南に事起こるや密かに官命を帯び危難を冒して深く敵地に入り、辛うじて使命を達したる後不幸遂に敵兵に捕われ、同年五月二十八日殺されぬ。時に三三オなり。墓は日向国諸縣郡本荘村字十日町宝光寺境内にあり。後鹿児島県より其横死を哀れみて吊祭料及遺族扶助金を下賜せられたり、とある、

玉出四ヶ寺がそれぞれ創建後、石山合戦・大坂夏の陣・明治維新・太平洋戦争と戦火をあびながら、「勝間千軒」の菩提寺として一貫して存在してきた姿には感動させられるものがあるし、又それを守ってきた住民も素晴らしいと思う。

日本共産党と宗教者

今年十一月に日本共産党の第二十二回大会が行われたが、その中で宗教者の党員は「生きとし生けるものの命と心をなによりも尊重し、ウソいつわりを許さない、常に弱者の立場に立つ慈悲の心、博愛の精神、このような宗教者の信条を、現代日本の政治において託せる政党は日本共産党しかありません。この数年間、多くの宗教者が共産党にたいする偏見の壁を乗り越えて、常に注目し関心を持ちはじめています。この大会を力に、日本の民主的改革へ国民多数の結集を図るため、宗教者の分野で大いに対話・共同をすすめていく、 ロマンあふれる活動をくりひろげていきたいとおもいます。合掌」という発言をしていた。