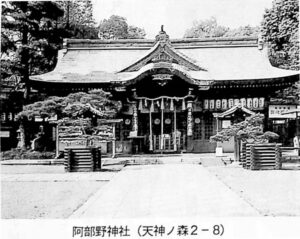

◎阿部野神社

阿部野神社の本殿は阿倍野区、本参道は西成区にある。

「当社はもと社格別格官弊社で、北畠親房公並びに顕家公を祭神としている。親房公は後醍醐天皇の信任厚く吉野朝廷第一の柱石で正平九年九月十五日年六十ニオで大和国賀名生に薨じた。また顕家公は親房の長子で元弘三年陸奥守兼鎮守府大将軍に任ぜられ、皇子義良親王を奉じて奥州の鎮めとして大いに功をたて延元三年親王と共に海道の国々を平らげ奈良につき、それより摂州阿倍野に戦い、同年五月二十二日年僅かに二十ーオで、父に先んじて薨じた」(西成区史)

当初は天下茶屋に祠を

もと天王寺村大字阿倍野に大名塚と呼ばれる小丘があり、そこに「顕家卿之墓」と刻した墓碑が半ば埋没してあった。これを地元有志が当初天王寺村天下茶屋に祠を建設すべく運動したが時の渡辺昇知事が宮内省に上申して明治十五年に阿部野神社として祭られた。

私は小学校のとき、よく学校行事で阿部野神社に参拝し、皇軍の「武運長久」を祈念させられた。玉砂利を敷き詰めた境内などから、さぞ由緒のある古い神社に違いないと思ってきたのだが、戦後に明治になってからのものだと知って意外だった。

明治政府は、天皇親政を目玉にして、全国で天皇家に関連があると思われるところに、にわかづくりの官弊社や記念碑・忠魂碑を建てまくった。

楠木正成を祭る湊川神社や、その子正行を祭る四條畷神社もそうだし、「初代の天皇」と呼ばれている神武天皇を祭っている奈良県の橿原神宮も明治を半ばすぎての二十三年になってからつくりだされたもので、橿原神宮が完全に出来上がるのは昭和十五年、いわゆる神武紀元二六〇〇年になってからの事である。

当時、阿倍野高女の女子生徒たちも槌原神宮の敷地拡張整備ということで、勤労奉仕に行かされたということが、日記として残されている。

行政による歴史観の押しつけ

西成にも天下茶屋公園の一角に、明治天皇駐蹕遺址碑が大きな石でつくられて立っている。明治天皇が明治元年に住吉神社参拝の途中一時立ち寄ったところということである。

ところが、平成七年発行の区役所が実質的に事務局をして作成した、西成区コミュニティマップに、民間の力でこの碑を建立したことは「不朽の美挙である」との、最大級の賛辞を贈っているというのはどうであろうか。同マップは阿部野神社の説明文の中にも、「北畠二公が至

誠の精神をもって文化の発展、平和の実現に尽くしたことから祭神となっている」と、歴史の評価の一方的な押しつけをやっている。時代錯誤もはなはだしい。オ—ル保守、オール与党体制の大阪市が郷土史にふれると、とかく皇国史観の雰囲気の方向にリ—ドしていく傾向にあるということが、郷土史への興味をそいでいることを、もっと自覚すべきである。

「建武の中興」の犠牲

源頼朝は武家政権を樹立し、以後貴族たちは公家(天皇家)に、武士たちは武家(将軍家)に属し、一五〇年にわたって公武二元政治がおこなわれていた。

後醍醐天皇はこの時代の流れに逆行し、公家一統の政治を復活させようとの思いから討幕を行った。

しかし、天皇とその寵臣たちの贅沢なあけくれ。恩賞の不公平。猫の目のように変わる法令。一方、農民は鎌倉時代よりも重税に苦しんだ。武士たちの不満もふくれあがった。

矛盾と混乱の中で「建武の中興」はわずか二年あまりで崩壊し、再び長い戦乱の時代が始まった。私には人心のはなれた天皇のための負け戦に出陣していった、親房や正成たち父子の別れやあわれさのほうが「忠君愛国」よりも、しみじみと感じられる阿部野神社なのである。