西成・住之江の海路シリーズ(ニ)

◎「新田」と小作争議

西成区の西部と住之江区の東部を南北に走っている阪神高速道路の下は、三十年前までは十三間堀川という、ドブ川が流れていた。

いや正確に云えばドブ川を埋め立てて、大阪万博に間に合わせるために、突貫工事で道路をつくった、ということになるのだろう。だから年がら年中この区間では補修工事を行っている。

十三間堀川づくりと津守新田づくりは同時出発

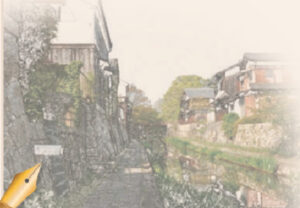

この十三間堀川は元禄十一年(一六九八)に、木津川の水を引き入れて用水と作物を運ぶために、地主達が金を出しあい今の粉浜までつくられた。掘り出された土は津守新田づくりに使われた。明治の初年頃までは両岸に松の並木、楊柳などがあり水もきれいで、すこぶる風情にとんだと云われ、住吉詣でのため道頓掘川より水路楼船を浮かべてくる人も多かったという。

幕末には天誅組の中山大納言一行が、剣先船にて十三間堀川を南加賀屋の桜井会所まできて御用金を申しつけ、翌日船で大和川を遡ったとの話が残っている。

新田づくりは幕府の「ドル箱」

十三間堀川から東の地域については江戸時代以前に開発されていて、本田または古田といわれるのに対し江戸時代以降の開発は新田と云われた。

このような新田は、大和川・木津川・尻無川・安治川等の河口、三角州地帯に反別約二千余町歩(六百万坪)地高ー万五千石に達し総称して摂津川口新田と云われた。中でも元禄時代には市岡新田・泉尾新田・春日出新田・津守新田などの大新田が開発された。この期につづいて北島新田・加賀屋新田が生まれた。

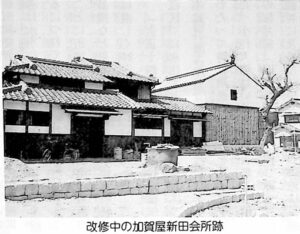

江戸時代中期以後その商業資本を著しく蓄積した町人達が、地代による長期の利益を目的として新田づくりに力を入れだした。これらの土地はいずれも幕府の直轄地であったので、他の土地のように庄屋・年寄・百姓代というような三役はなく、庄屋事務は地主の任命する新田支配人がこれを行い、その事務所を会所といい新田地主はあたかも領主のような権力を有した。

地主は殿様

「津守新田地主白山氏の支配所を村民は代官役所と称え、あるいは小作人は決して門構えの家作はせず、また白山氏が代々『善』の字を用いたところから新田の住民は決してこの字を用いず、他所より移住したものに善の字あれば必ず改名した。また加賀屋新田でも桜井氏の門前の道路を通る時、高下駄をはいておればその音が桜井氏の奥座敷に聞こえ安眠を妨げるというので、門前の道はわざわざ下駄をぬいではだしで通つた」という、古老の話が伝えられていた位である。

温情関係を破って土地分割を要求

しかし一方、元来新田については地主は堤防のみを築き、後の土地改良や施設は小作人が行うものであった。そのため新田開発者は所有権者となり、労務提供者は永小作人なる形式のもとに時代を経るにつれて小作人の勢力が強まってきた。ことに市域の拡大と農地の転用、地価の暴騰などをめぐって地主と小作人の利害は激しく対立することとなつた。

「大正十四年に東成郡敷津村(現住之江区)に永住する小作人約二百人は、地主に対し土地の分割を要求し、約一年にわたって時に険悪な雲行きを見せて争った。小作人側はいくたびか大挙して地主の桜井家(旧加賀屋家)へ押し寄せ、直談判に及んだ。桜井家は『この地は祖先開発のもので小作人等の要求には応じかねる。しかし永小作権を金で買取ろう』と返答したが、小作人等も『我々その祖先も同じく血と汗とで開発した土地を、いくら昔は主従関係とはいえ、金銭で買取られるなど祖先の位牌に対して申し訳ない。ぜひ土地そのものを要求する』と出た」と当時の新聞は報じている。

その結果、「橋完成後も当分の間は様子を見るために渡船を運行する。利用者が減少すれば廃止する」と市の態度が変化してきた。もちろん珍しがって一度は歩いて橋を渡った人も、二度と遺ることは無かったので、渡船はその後二十年間存続し続け、その間に市も新しい船に替えたりして今日に至っている。

その結果、「橋完成後も当分の間は様子を見るために渡船を運行する。利用者が減少すれば廃止する」と市の態度が変化してきた。もちろん珍しがって一度は歩いて橋を渡った人も、二度と遺ることは無かったので、渡船はその後二十年間存続し続け、その間に市も新しい船に替えたりして今日に至っている。