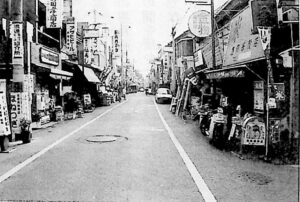

◎住吉街道

「西成区史」によれば、西成区は天王寺区、阿倍野区などの高台に展開された 集落とは異なり上町台地西側の低地帯に属し、中世時代まではおおむね海浜とみ られた地であった。すなわち北部の旧村今宮の古名といわれる津江の庄にしても、南部の旧村玉出の別名古妻浦、さらには隣村粉浜などの村名をみても、ある いは最近まで町名に残っていた入船町・ 今船町・曳船町・甲岸町・海道町などか らみても、昔海浜であったことが容易にうかがえる、となっている。

わが町も昔は海浜

昔海中または、よくあしのしげる浅州 であったものが、玉出については、仁治年中(―二四〇~―二四三)里長某がこ の地を開さくして住吉神社の神領とした にはじまるとされている。万葉集などで 詠まれた名児之浜、奈呉の浦ないし敷津の浦などは西成区一帯の海とみられる。

住吉之名児之浜辺に馬立てて玉拾いしく常忘らえず

もしほ草敷津の浦に船とめてしはしは 聞かん磯の松風

こうした海浜に点々とした漁農村状態 であったのが、足利時代(一三三八)よ り陸地化が進み、大坂に入る軍事上要衡 の地として今宮・木津.勝間等の名が盛 んに史書に出るようになった。

足利時代末期に上町丘陵を走る阿倍野街道に代わって、新たに大坂より堺に至る往来路として低地を走る住吉街道(紀州街道)の出現を見たことは、西成区内の発展に多大の影響を与えた。この道は 堺筋を南へ日本橋を渡り長町をすぎ、行き当りを西ヘ一丁行き、今宮札の辻(現在の恵比寿町交差点の西、一番目辻)から南へ今宮新家、天下茶屋、住吉新家(現在の西成警察署、北天下茶屋市場、塚 西交差点辺り)、安立を経て堺•紀州にるものである。豊臣秀吉も住吉神社ある いは堺政所往還の途中、利休その他の臣下を従え天満宮紹鴎社(現在の岸里東二 丁目)付近の茶屋に休憩し、このために 太閣殿下が憩われたとの故事から殿下茶屋、さらに天下茶屋の名が出たといわれる。

摂津名所図会には「その頃は街道沿い は未だ海岸線に近く、白砂青松の風景を愛でながら住吉の詣人は道草に時をうつ し、堺の魚荷は徒歩はだしにて宙をかけり、浪華より紀泉両国の新通路として旅人の往来絶ゆることなし」と伝えられている。

恐らく紀州の殿様徳川吉宗も、この街 道に馬を走らせ胸踊らせて江戸城に入り、八代将軍に成ったことであろう。

住吉街道ゆかりの人

私にとって住吉街道と言えば、故西口喜代松氏につながる思い出が数多い。天下茶屋一丁目一番地(旧今船町)で、戦後いち早く日本共産党の看板を掲げて活動を始めた氏の自宅は住吉街道に面していた。十年位前まで、三十年以上も共産党の事務所や赤旗新聞の販売所として、表の間を使わせて貰っていたが、地元だけでなく車からもよく見えるので、知る人も多かった。

西口氏は一九七七年六月、七〇オで亡くなるまで、選挙の時は中心になって今宮小学校の講堂を満席にする位の力があ り、誠実・率直・ユーモアに富んだ人柄は党派を越えて支持されていた。元大阪 市会議員四方棄五郎氏の西口氏追悼文の一節を次に紹介する。

「西口氏のモーターパイクで赤旗新聞を配る、あの颯爽とした姿はもう見られなくなりました。かつて重税と差し押え の嵐が吹き荒れた時、自殺した業者の抗議の葬儀を西成税務署前で行い、責任者 として逮捕されたこともありました。戦後三〇年間、西口氏は西成のこの町で 人々のよき相談相手とし、また環境を守るための住民運動など、様々な問題に取り組まれ、その足跡は極めて大きなもの があります。遺志を受け継ぎ前進を誓います。」

(一九九五・九)

追記】

「四方棄五郎さんを偲んで」でのがもう健さんの追悼文です。

「真実一路」の由来をさぐる

四方さんに座右の銘をきけば、必ず「真実一路」という答えが返ってきた。しかし、 その選んだ訳はききそびれてしまった。

一九三六年刊行の山本有三の小説に「真実一路」というのがあるが、 少年義夫をめぐって作中の各人物がそれぞれ真実に生きていくという内容で、 男女の愛憎劇が中心であり、 当時十四才の四方少年にはどうであったろうか。

一九三セ年より朝日新聞に連載を始めた山本有三の小説「路傍の石」は、成績優秀なのに貧しさゆえに中学へ進学できない吾一少年が主人公で、全国の少年少女の心をつかんだと云われている。当時、叔父さんの元で緘灸師の修業に励んでいた四方さんもきっと愛読していたにちがいない。

しかし、「路傍の石」は吾一少年が奉公先をとびだし上京後、資本主義・出世主義・社会主義にさまざまな登場人物を通じてふれていき、労働者の団結事件にぶっかった時点でついに作者が官憲の弾圧を受け、話の筋を変えるくらいならと、山本有三は「ペンを折る」の声明を出して未完となったのである。この年は大政翼賛会が発足し、「紀元二千六百年祭」が全国で大々的にやられた。

どうやら「真実一路」「路傍の石」での二人の少年の姿が重なって、弾圧後の吾一少年の生き方を四方さん自身になぞらえて座右の銘が決まったのではないか。「勝手な推理をするな」と四方さんの声がきこえてきそうだが…。

真実一路の旅なれど

真実、鈴ふり、思い出す

白秋「巡礼」

「四方棄五郎さん追悼文集」(1998.8.30発行)から